Es sind die großen Geschichten, die faszinieren, die wir immer wieder hören können, die uns bewegen – zu Tränen, zum Lachen, zu tief empfundenem Glück. Und es sind die großen Ideen, die uns sofort ansprechen, die uns dazu bringen, innezuhalten, aufzubrechen, zu kommen.

Weihnachten hat alles, was eine große Geschichte braucht – Gut gegen Böse, Überraschung, einen Helden, dem niemand das Heldsein zutraut, die Rettung der Welt oder der Menschheit. Alles süßliche, wunderbare, überfrachtete Brauchtum könnte den Erfolg von Weihnachten nicht erklären, wenn es keine große Geschichte wäre.

Wenn wir als Werberinnen und Kommunikationsfachleute etwas bewegen wollen, sind wir immer auf der Suche nach so etwas wie Weihnachten. Einer großen Geschichte, hinter der eine große Idee steht, aus der die gesamte Kampagne fließt und sich entwickelt.

Wir brauchen große Ideen, um zu bewegen. Und eine große Idee ist eigentlich ganz einfach an drei Punkten zu erkennen (und das wiederum hilft, zu verstehen, wieso Weihnachten so irre erfolgreich ist):

|

| Herrnhuter Weihnachtssterne |

(1) Sie muss nicht erklärt werden, sondern leuchtet sofort ein. (2) Aus ihr folgt sofort und quasi wie von selbst, was ich daraus machen kann, wie ich sie umsetze in eine Kampagne. Und sie beruht (3) auf einem Insight, wie wir in verschwurbeltem Agentursprech dazu sagen – was meint, dass sie eine tiefe, emotionale, menschliche Wahrheit anspricht, die sich so anfühlt, als würde ich sie schon immer kennen, selbst, wenn ich sie das erste Mal höre oder erlebe.

All dies trifft auf Weihnachten zu. Auf die Idee und die Geschichte. Und dass dann auch noch die Idee von Weihnachten auf eines der größten und etabliertesten Feste gelegt wurde, die es schon gab, war ein genialer Schachzug, der nur den besten Werbern einfällt. Denn es ist die hohe Kunst der Kommunikation, mit der eigenen Geschichte und Idee nicht etwa eine Welle anzustoßen sondern eine bereits große Welle zu surfen.

Mit der Idee, dass die Welt und vor allem wir Menschen gerettet seien, ausgerechnet an den Tagen um die Ecke zu kommen, an denen wir aufzuatmen beginnen, weil die deprimierenden dunklen Tage langsam wieder heller und länger werden, ist genial. Denn das haben wir aus der Forschung gelernt, wie Werbung wirksam sein kann: Auch die beste und größte Idee und Geschichte muss auf fruchtbaren Boden fallen, um Resonanz auszulösen. Sonst wäre das alles ja viel besser planbar als es ist, sonst wären die großen sogenannten viralen Wellen nicht so sehr von Zufällen abhängig. Und die Wintersonnenwende ist genau das Umfeld, in dem die Hoffnung und der Traum von Weihnachten sofort einleuchtet.

Gegen allen Kitsch, gegen alles moderne Schimpfen auf den falschen Schein von Friede-Freude-Eierkuchen, gegen jede der Statistiken, die über Weihnachten besonders viel Streit in den Familien behaupten, gegen all dies steht die Idee und die Geschichte von dem kleinen, verletzlichen Kind im Stall, das unvorstellbar groß ist und eine so radikale Veränderung bedeutet. Und trifft auf eine tiefe Sehnsucht und eine tiefe emotionale Wahrheit. Die Wahrheit davon, dass es anders sein kann als im hektischen Alltag. Und dass es möglich ist, in dieser Welt bereits anders zu leben. Die Sehnsucht nach Frieden und Veränderung und – ja, auch – Erlösung.

|

| Deutsche und britische Soldaten am 26.12.1914 |

Jedes irgendwie gelingende Weihnachtsfest ist ja tatsächlich ein Vorgeschmack auf das Reich Gottes. So klein es uns scheinen mag. Und so wenig substanziell es daher kommt. Wie oft hat es wirklich den Weihnachtsfrieden gegeben? Wir mögen ihn vergessen im Stress des Geschenkejagens und Essenkochens. Aber gerade in diesem Jahr, in dem sich der Beginn der großen europäischen Katastrophe des ersten Weltkrieges zum einhundertsten Mal gejährt hat, lohnt es sich, auf die Geschichten vom Weihnachtsfest über den Gräben der Front in Frankreich zu hören, um zu erahnen, was Weihnachten sein kann.

Tief in uns schlummern diese Geschichten und Erinnerungen. Sonnenlauf, Kindheitserinnerungen, kollektive Erlebnisse – all das bildet den Resonanzraum für die erfolgreichste Mobilisierungskampagne des Jahres, die unsere Kirchen zu bieten haben: Weihnachten wird in der Krippe entschieden.

So kommen Menschen über unsere Kirchentüren. Getrieben von einer Mischung aus Erwartung, Tradition und tiefen Sehnsüchten. Sie haben sich vorbereitet, wie man sich auf ein Fest vorbereitet – geschmückt mit ihrer besten Kleidung, die Wohnung geputzt, das Essen geplant, die Familie zusammen getrommelt. Voll freudiger Erwartung.

Mein Kommunikatorenherz schlägt schneller, wenn ich an diese Chance denke. Menschen, die bereit sind, zuzuhören, aufzunehmen, zu fühlen. Die wissen und erwarten, dass etwas passiert, das nicht wirklich und voll in diese Welt und Gegenwart passt. Offen für die Magie der großen Geschichte. Für das Heilige. Bereit für die Begegnung.

Aus Sicht eines Christen, der in Werbung und Kommunikation arbeitet und Ideen und Kampagnen entwickelt, ist Weihnachten ein Geschenk. Im Grunde so etwas wie der Elfmeterpfiff – es legt uns den Ball auf den Punkt, wir, die Kirche, die Gemeinde, die Pastorinnen, müssen ihn nur noch reinmachen. Die beste Werbung sind gute Produkte, das wissen wir. Was wir mit Kampagnen und Ideen machen, ist, Menschen dazu zu bringen, sie auszuprobieren. Wir stellen die Menschen sozusagen an die Rampe. Danach muss das Produkt überzeugen, mehr kann eine gute Geschichte, eine große Idee nicht leisten.

Weihnachten bringt so viele Menschen wie nie über die Schwelle der Kirchentür. Danach muss Kirche, muss das Bodenpersonal überzeugen und begeistern. Nur dann hat die große Geschichte einen Sinn. In der großen Kampagne, die wir Mission nennen könnten, ist Weihnachten der wichtigste Baustein, dicht gefolgt von Hochzeiten und Taufen. Sie sind die großen Leuchtturmprojekte der Kampagne. Und sind doch nur so viel Wert, wie das, was wir mit unserem „Produkt“ daraus machen.

Gelingt es uns, die Menschen, die so offen zu uns kommen, anzurühren? Mit dem etwas widerständigen, aus der Zeit gefallenen, irgendwie etwas von der Ewigkeit erzählenden Erleben und Hören und Singen im Gottesdienst? Es ist alles bereitet. Und doch erkennen so viele dieser Menschen nicht, sehen nicht, schmecken nicht, fühlen nicht, wie freundlich und anders und quer zum Alltag Gott ist.

Mein Kommunikatorenherz blutet, wenn ich in den Gottesdiensten, zu denen die Menschen durch die großen, ewigen Geschichten von Liebe, Freude, Hoffnung und Frieden kommen, geistliche Armut erlebe oder eine Nachlässigkeit aus Arroganz oder Langeweile. Oder wenn eine Predigt vergessen wird. Oder ich ohne geistliche Nahrung nach Hause geschickt werde. Oder es nur modern, schick oder feierlich war.

|

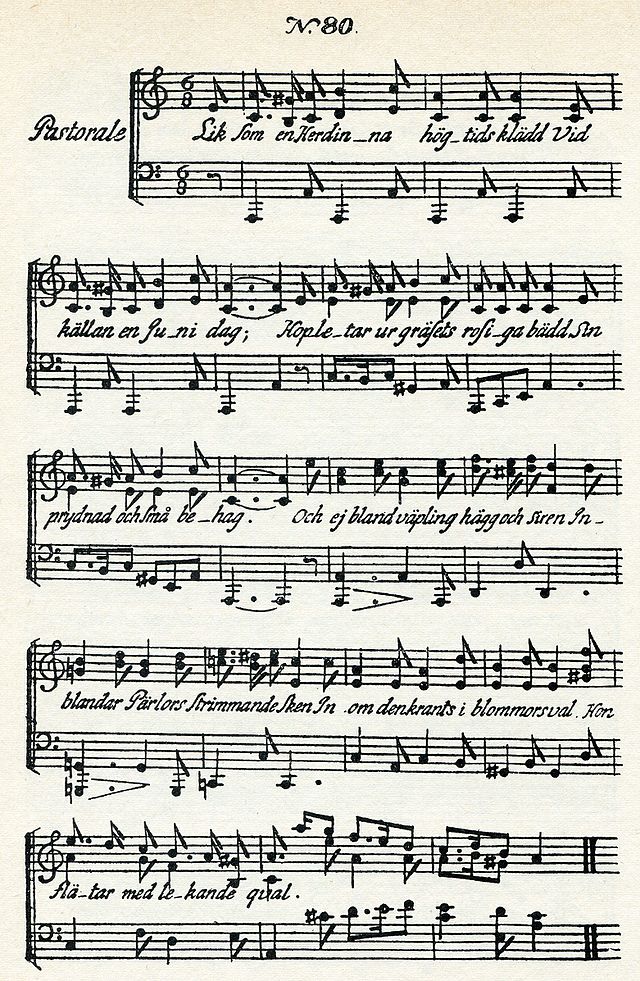

| erste Seite des Weihnachtsoratoriums |

Ich habe den Traum, dass ich nach der Christvesper aufstehe, nach oben sehe, tief Atem hole und sicher bin, etwas Besonderes erlebt zu haben. Etwas, das mir in den nächsten Wochen etwas bedeutet und mir etwas mitgegeben hat auf meinem Weg, auf den mich der Segen geschickt hat. Das mich trägt und in mir den Funken und die Sehnsucht nach mehr und mehr richtigem Leben entzündet. Und mich früher als Ostern oder das nächste Weihnachten wieder hier hin zieht.

Oft fühlt es sich an, als wäre der Weihnachtsgottesdienst für die, die mich doch eingeladen haben, eine lästige Pflicht. Oft machen Ablauf und Predigt, wenn es denn überhaupt eine gibt, den Eindruck, als wäre dieser Gottesdienst nicht wirklich mit Herzblut vorbereitet. Dabei müsste es doch derjenige sein, der die meiste, frischeste, aufmerksamste Arbeit des gesamten Jahres bedeutet. Denn die große Geschichte, die Kampagne von der Rettung der Welt durch dieses kleine Kind, hat so viele offene Menschen wie sonst nie zu uns gebracht. Hier brauchen wir unsere besten Predigerinnen und Sänger, die begnadetsten Menschenfischer. Denn hier, einmal im Jahr, entscheidet sich, ob wir als Kirche eine Zukunft haben, ob uns die Menschen zutrauen, ihnen das zu geben, was sie suchen und brauchen und was Gott ihnen versprochen hat:

Save Our Souls.

_____

Eine gekürzte Version dieses Textes erscheint in der aktuellen Ausgabe der Evangelische Zeitung, der Kirchenzeitung für Norddeutschland. Ich bin gespannt auf die Reaktionen. Die Christvesper werden wir wahrscheinlich in Volksdorf mitfeiern.