|

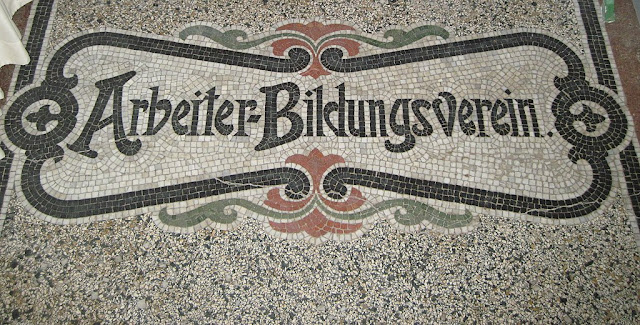

| Loggediteur (Diskussion), CC BY-SA 3.0 DE |

Linke Revolution

Etwas, das ich an linken Bewegungen immer bewundert habe und immer bewundere, ist ihr unbedingter Fokus auf Bildung. Schon lange, bevor die akademische Forschung herausgefunden hat, dass sozialer Aufstieg im Grunde fast nur über Bildung funktioniert, haben linke Bewegungen das schon gewusst.

Es fasziniert mich, darüber zu lesen und zu hören, wie Menschen, die in ihrem Leben keine Chance hatten, zur Schule zu gehen, lernen. Wie sie neugierig sind. Wie sie das Leben der Menschen in ihrer Umgebung verändern wollen über Bildung.

Bei aller Kritik an den herrschenden Eliten – und diese Kritik ist ja eines der Kernelemente linker Politik – haben linke Bewegungen und linke Aktivist*innen doch eines immer versucht: in der Bildung zu diesen Eliten aufzuschließen. Nur sehr selten gab und gibt es in linken Bewegungen einen Furor gegen Intellektuelle oder Bildung, mir fallen im Grunde nur Grenzfälle ein, beispielsweise autoritäre Regime, die einmal aus einer linken Bewegung hervorgegangen sind.

Rechte Revolution

Interessanterweise ist das bei rechten Bewegungen komplett anders – zu deren Erzählung von Eliten, die es zu bekämpfen und überwinden gelte, gehören immer auch Intellektuelle. Etwas holzschnittartig lässt sich, denke ich, sagen: Während für linke Bewegungen die Eliten, die bekämpft werden, meistens über ihre wirtschaftliche Macht definiert werden, interessiert diese rechte Bewegungen nur rhetorisch, ansonsten definieren sie Eliten meistens über deren (mindestens empfundene) kulturelle Hegemonie.

Insofern ist es auch klar, dass sich der Zorn und die Kritik von rechts besonders gegen Intellektuelle richtet – denn in liberalen Gesellschaften, in denen Öffentlichkeit vor allem medial hergestellt wird, spielen Intellektuelle eine relativ größere Rolle. Gerade, weil sie oft in der Lage sind, die Klaviatur der jeweils aktuellen Medien und Medientechnologien zu nutzen. Buchdruck, Radio, Blogs, wie auch immer.

Antiintellektualismus als politischer Kitt

Die gemeinsame Feindschaft gegen Intellektuelle schweißt rechte Bewegungen und ihre Vorfeldorganisationen zusammen. Auf die Kritik an Eliten, die sich von "normalen Menschen" abgekoppelt haben, können sie sich einigen. Und es ist nicht nur der Kitt rechter Bewegungen – sondern auch ein wichtiges Erkennungsmerkmal. Wo sich eine Kritik Bahn bricht an akademischen Diskursen, an sprachlicher Präzision, an auf Bildung basierender argumentativer Überlegenheit, da ist mit sehr hoher Sicherheit ein rechtes bis rechtsextremes Welt- und Politikbild am Werk.

Ob sie es das "gesunde Volksempfinden" nennen oder für sich in Anspruch nehmen, "die normalen Menschen" gegen die Zumutungen von Intellektuellen zu verteidigen – immer geht es darum, das Gefühl über das Argument zu stellen. Die Instinkte über Rationalität. Natürlichkeit über Kulturerrungenschaften.

Das, was rechte Bewegungen zusammenhält, ist ihre Orientierung am "kleinen Mann", an den "normalen Menschen", an der "schwäbischen Hausfrau". Das, was linke Bewegungen antreibt, ist der Ausbruch durch Bildung, das Verstehenwollen, das Ziel, intellektuell zu werden. Und dann ist da noch recht viel dazwischen, logisch.

Die Verachtung aber für Intellektuelle ("Elfenbeinturm") ist ein Kennzeichen des Rechtsextremismus. Und wer sich einmal auf diese Bahn begibt, verabschiedet sich aus dem liberalen und fortschrittlichen Diskursraum.

Eine Frage der Haltung

Um aktuelle Diskussionen einzuordnen, finde ich es ja meistens ziemlich hilfreich, auf das zurück zu blicken, was andere schon erlebt und gemacht haben. Weil es in vielen Dingen eben doch große Linien gibt und nicht alles immer völlig neu ist.

Mich begeistern immer wieder die Lesevereine, die aus der Arbeiter*innenbewegung entstanden sind. Die Geduld und die Begeisterung, mit der Menschen versucht haben, Texte zu lesen und zu verstehen – und auch mit ihren Autor*innen zu diskutieren. Zu lernen. Sich unendliche Mühe zu geben.

Und wie anders war der Umgang der Nazis mit dem Thema: sie vertrieben den größten Teil der intellektuellen Elite und ersetzten sie da, wo sie deren Stellen freigemacht hatten, mit einfachen, nicht-akademisch ausgebildeten Leuten. Der bis heute in diesem Land sprichwörtliche "kleine Mann", an dessen Wohlergehen sich aus rechter Sicht alles zu orientieren habe, ist in diesem Zuge übrigens erst eingeführt worden. Als Gegenkonzept zu den intellektuell interessierten Arbeiter*innen. Kein Wunder übrigens, am Rande wenigstens erwähnt, dass bei diesem Traditionsbruch Deutschland (und teilweise Österreich) sich bis heute schwerer damit tut als die meisten anderen europäischen Länder, die "Akademisierung" von Bildung und Ausbildung mitzugehen (und schon das negativ genutzte Wort Akademisierung ist ja Teil der antiintellektuellen Tradition).

Was ich aber am meisten verachte, sind Intellektuelle, die mit diesem rechten Furor spielen. Oder, wie Thomas Mann es so wundervoll formulierte:

Wo der Hochmut des Intellektes sich mit seelischer Altertümlichkeit und Gebundenheit gattet, da ist der Teufel.