Meine Weigerung, mich über Herrn Spitzer zu äußern, weiche ich jetzt auf. Dass ich mich über den massiven Flurschaden, den er unter Eltern anrichtet mit seinen TV-Auftritten (von denen ich keinen bisher in längerer als homöopathischer Dosierung online gesehen habe), entsetzt bin, ist der wesentliche Grund. Dabei geht es mir nicht um sein Buch. Das kenne ich nicht, ich habe nur die eine oder andere

vernichtende Rezension darüber gelesen.

Zugleich sprach ich mit Menschen, die Herrn Spitzer als Redner auf Konferenzen zu anderen Themen erleben und ihn großartig finden. Und auch in diesem kurzen

Backstage-Gespräch vor einem Doppelauftritt zweiter Professoren ist er mir sympathisch und hat er mit sehr vielem Recht.

Er mag sogar, alle Polemik einmal beiseite gelassen, mit vielen in seinem Buch Recht haben. Und - und hier beginnt dann der Übergang zum Flurschaden - er adressiert eine reale Angst meiner "Peergroup", also akademisch geprägter Eltern der oberen Mittelschicht.

Ich nehme ihm und anderen ab, dass es ihnen Ernst ist mit den Warnungen. Und anzunehmen, es wäre für die Entwicklung von Kindern (und für das Leben von Erwachsenen) nicht schädlich, wenn sie auf Sinneseindrücke wie Lesen (mit Bildern, die im Kopf entstehen und der unendlichen Langsamkeit der Geschichten, wenn ich sie lesen muss), Hören (ohne Bilder), Atmen (die Düfte der Stadt und des Landes), Laufen (Untergründe, Atemnot, Schweißgeruch), Verkriechen (Enge, Dunkelheit) verzichten, ist so grotesk wie eben ja eindeutig falsch. In all dem hat Recht, wer kritisiert, dass Kinder, Jugendliche, Erwachsene stundenlang "vor dem Computer sitzen".

Und ich verstehe sogar den volksgesundheitlichen Ansatz, eine (geringe) Mediennutzungszeit als allein gesund zu bezeichnen - jene berühmten "30 Minuten", mit denen wir Eltern immer wieder unbelegt als "gutes Maß" konfrontiert werden. Denn wenn dies hilft, dass Menschen, die ihre Kinder - wie schon in meiner Kindheit übrigens teilweise - vor dem Fernseher parken, über ihr Verhalten nachdenken oder - und sei es durch ein schlechte Gewissen - deshalb einmal im Monat mit ihnen auf den Spielplatz gehen, ist viel erreicht. Und fast möchte ich sagen, dass der Kollateralschaden unter naiven Akademikerinnen mir dann auch egal sein kann - wenn da nicht ihre Kinder wären, die darunter zu leiden haben. Und die durch ihre Eltern die Erfahrung eingeimpft bekommen, dass Erwachsene eben dies sind: naive Schwachköpfe, die angelogen werden wollen und zu doof sind, ihre Regeln (a) selbst zu befolgen - denn sie sind selbstverständlich immer online - oder (b) durchzusetzen oder technisch zu kontrollieren.

Ich bin der letzte, der für laissez-faire in der (Medien-) Erziehung plädiert. Aber ich bin der allerletzte, der absurde und sozial in ihrer Umgebung absonderliche Mediennutzungen gegen seine Kinder durchzusetzen versucht.

Vielleicht bin ich in einer privilegierten Situation (nein, nicht vielleicht - ganz bestimmt sogar). Denn alle meine vier Kinder und Jugendlichen haben Freundinnen, ein Fahrrad, das sie nutzen, einen (Leistungs-) Sport, ein Instrument und aktiven Zugang zu Büchern, den sie nutzen.

Aber ich lasse mir von anderen Akademikerinnen mit Kindern mit Freizeitstress doch kein schlechtes Gewissen machen, wenn meine Kinder in der Zeit, in der ihre fernsehen, ein MMORG spielen und dabei mit ihren Cousins sprechen, die es auch spielen.

Ich glaube, dass die Thesen von Spitzer und seine TV-Auftritte (Wobei ich es erschreckend finde, wie viele meiner Bekannten den im TV gesehen haben - was für absurden Medienkonsum die also haben müssen, um die Zeit jedenfalls bin ich in der Sauna und rede mit meiner Frau. Oder ich bin noch auf dem Hof nach dem Reiten. Aber das nur am Rande.) Menschen beunruhigen, die es besser wissen könnten. Die nicht gemeint sind oder sein müssten, falls das stimmt, was Spitzer da oben im Gespräch sagt.

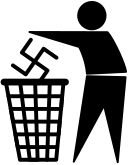

Der Flurschaden, den er anrichtet, ist der, dass Menschen, die bisher eher mit schlechtem Gewissen wie ein Ochs vorm Berg vor der Internet- und Computernutzung ihrer (jugendlichen) Kinder standen, nun dieses schlechte Gewissen ablegen und entlastet werden. Dass der

Fehler der letzten Elterngeneration mit den "Videospielen" sich wiederholt. Zumal diese Eltern, bei denen Spitzer auf offene Ohren stößt, zugleich nicht willens oder in der Lage sind, tatsächlich Maßnahmen zu ergreifen, um das durchzusetzen, von dem sie bei Stammtischen, Elternabenden und Grillfesten tönen, dass sie es richtig fänden.

Ich denke, dass ich gar nicht weit weg bin von Spitzer. Und auch nicht von den anderen Eltern in unserem Speckgürtel. Nur dass ich von der anderen Seite auf das Thema gucke, ähnlich wie auch im beruflichen Kontext.

Meine Frage ist, ob wir tatsächlich das Thema Medien- und Internetznutzung von den 2-15% pathologischen Fällen betrachten sollen - oder ob wir diese pathologischen Fälle sehr, sehr ernst nehmen müssen, ohne gleich alle zu betrafen oder allen zu unterstellen, dass sie schon halb auf dieser pathologischen Bahn seien. Ob wir nicht lieber Koinzidenz und Begründung auseinander halten sollten.

Es gibt Studien, habe ich gehört, die zeigen, dass Menschen, die sehr aktiv auf Facebook sind, sich häufiger mit Freundinnen treffen als andere. Toll. Aber im Grunde sagt diese Studie doch nur, dass gesellige Menschen häufiger (auch) auf Facebook sind.

Es gibt mit Sicherheit Studien, dass unter Menschen mit suchtartigem Umgang mit dem Internet sozialer Abstieg und Vereinsamung und ein Nachlassen der Hirntätigkeit häufiger ist als unter anderen. Ja, Aber im Grunde sagt so eine Studie doch nur, dass Menschen mit Problemen häufiger Zuflucht in virtuellen Welten suchen. (Und ja, Spitzer hat Recht, dass dann dieses Symptom kuriert werden muss. Aber das sagt dennoch nichts - und zwar wirklich gar nichts - darüber aus, ob das eine aus dem anderen folgt. Oder gar was aus welchem.)

Ich bin nicht naiv und nicht euphorisiert. Aber ich gucke auf die Chancen und nicht (nur) auf die Risiken. Ich rede mit meinen Kindern über ihre Mediennutzung und auch über ihre Internet- und Spielgewohnheiten. Aber ich entscheide nicht allein und nicht einmal hauptsächlich, was für sie "Qualitätszeit" zu sein hat. Chillen? Lesen? Tanzen? Reiten? - Mir im Prinzip alles Recht. Solange es nicht heimlich passiert. Und sie hin und wieder schlafen, essen und sich bewegen.

***

Gestern Abend sprach ich mit meinem zehnjährigen Tertius ganz lange über Kunst und Stile. Er mochte den Kunstunterricht in der Grundschule nie, denn da sollten sie malen, was er weder mag noch kann, findet er. Aber gestern redeten wir bestimmt eine Stunde lang voller Begeisterung. Er liebt den Kunstunterricht, vor allem die aktuelle Aufgabe für die Studienzeit. Er erzählte, wie sehr ihn der "Schrei" von Munch mitnimmt, wie sehr der ihm Angst macht, je länger er ihn ansieht, wie sehr er reingezogen wird und wie die Details sich zu einem Monster verdichten. Und dann sprachen wir über Picasso. Ich erzählte ihm von

meinem Erlebnis vor dem Guernica-Bild. Und er kannte es, aus dem Internet, denn er hatte zu Picasso in Büchern und online recherchiert. Am meisten beeindruckte mich, wie er mir den Kubismus erklärte, ich saß mit offenem Mund in seinem Zimmer auf dem Boden. "Das ist", sagte er, "wie ein Puzzle, wo die Puzzleteile nebeneinander gelegt werden und nicht so rund herum." Das stimmt genau, hätte ich nicht so beschrieben, aber es stimmt. Und die Frage, wie oft Picasso verheiratet war, konnte ihm keines der Bücher in der Schulbibliothek enthüllen. Er hat es aber rausgefunden.

Digitale Demenz sieht anders aus. Tertius verbringt täglich mehrere Stunden mit dem Internet. In der Schule, auf dem iPod und an seinem Computer.