Am Freitag habe ich auf der Seite von

achtung!, wo ich ja den Bereich Digitale Kommunikations leite,

einen Artikel veröffentlicht, der eine große Resonanz hatte - zu den Beobachtungen, die mein Team bei sehr vielen Facebook-Seiten gemacht hat, die wir für unsere Kundinnen führen oder zu denen wir über Partnerinnen Zugang haben, weil wir daran mitarbeiten.

Grob zusammengefasst ging es in diesem Artikel darum, dass seit dem 19. Dezember 2012 die so genannte "organische Reichweite" von Beiträgen der Facebook-Seiten sehr zurück gegangen ist, teilweise auch sehr massiv, teilweise auf nur noch 20% der Reichweite im Oktober und November (der Dezember fällt hier als Vergleich raus, dazu gleich). Unsere Erklärung dafür ist, dass wir annehmen, Facebook habe zu diesem Zeitpunkt endlich geschafft, die angekündigten Änderungen am Edgerank einzuführen. Explizit sind wir (also mein Team und ich) der Meinung, dass dies gut ist. Das sage ich auch mehrfach im Artikel.

Die Reaktionen waren gemischt. Von einer großen Zahl Community Manager, vor allem solcher mittelgroßer Seiten (mittelgroß nenne ich Seiten zwischen 100.000 und 1 Mio Fans), haben wir bestätigt bekommen, dass sie die gleichen Beobachtungen machen und es sich ähnlich erklären. Von einer Reihe von so genannten Facebook-Experten haben wir Gegenwind bekommen, exemplarisch sei der

Blogpost von Johannes Lenz genannt, der einige von ihnen zitiert. Interessant ist dabei, dass - mit der Ausnahme

Thomas Hutter, der unsere Beobachtungen und Erklärungsversuche auf allen Kanälen "Bockmist" nannte - selten und bei Johannes im Blog sogar gar nicht auf die Punkte eingegangen wurde, die uns dabei wichtig sind.

Die seien hier noch einmal etwas erläutert.

(1) Unsere Beobachtungen

Zuerst sind uns die Veränderungen an der Reichweite der einzelnen Posts bei den mittelgroßen Seiten aufgefallen, die wir betreuen. Dies sind Seiten zwischen 100.000 und 1 Mio Fans. Das Interessante ist, dass der Zusammenhang zuerst unseren Data Analysts auffiel, nicht den Kolleginnen im Community Management. Hier zahlte sich also aus, dass Community Management, Datenanalyse und Facebook Media bei uns so eng zusammen arbeiten.

Erst als wir hier bei diesen Seiten eine Spur hatten und wussten, wonach wir suchen müssen, konnten wir den gleichen Effekt auch bei den kleinen Facbeookseiten (also denen mit weniger als 100.000 Fans) nachweisen. Nach Rücksprache mit Data Analysts in UK und Frankreich, die unsere Beobachtungen bestätigten, haben wir nach Erklärungen gesucht.

Die zweite wichtige Beobachtung war, dass die Kommentare und das andere Engagement nicht zurück gingen. Das wird auch der Grund sein, denke ich, warum einige Experten so reflexhaft von Bockmist reden. Auch Johannes Lenz geht in seinem kritischen Blogpost gerade nicht auf unsere Beobachtungen ein - sondern behauptet, uns zu widersprechen, wenn er sagt:

Ich konnte bisher ein nennenswertes Abfallen von Engagement und Interaktion bei Facebook-Seiten nicht bemerken, sei es nun extern oder auch bei Kunden von AKOM360. (Johannes im AKOM360-Blog)

Nur: das sagen wir auch nicht. Im Gegenteil - das Phänomen ist ja gerade, dass nur die organische Reichweite zurück geht, nicht aber die Interaktion. Dass also die Interaktion im Grunde sogar extrem steigt, da ein höherer Prozentanteil derjenigen, die einen Post gesehen haben, mit ihm interagiert. Darum sagen wir auch, dass Facebook alles richtig macht in diesem Fall: es ist ihnen endlich gelungen, das konsequent umzusetzen, was sie schon lange versuchen und angekündigt haben.

Ich glaube denen, die kleine Seiten betreuen, sogar, dass sie keinen Rückgang der Reichweite bemerken. Wenn man nicht sehr genaue Datenanalyse macht und die Daten, die Facebook spitz liefert, auch selbst noch einmal speichert und auswertet, dürfte das oft kaum auffallen - und bei kleine Seiten lohnt sich eine wissenschaftliche Datenanalyse offenbar nicht immer (zumindest erleben wir, dass es viele noch nicht machen, obwohl sich das bald wird ändern müssen, wenn sie nicht vom Markt verschwinden wollen, aber das ist noch mal ein aderes Thema).

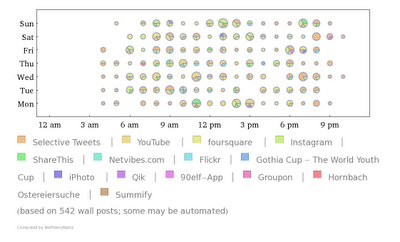

Beispielhaft sei hier eine Grafik aus einer Analyse einer deutschen mittelgroßen Seite gezeigt, ganz leicht anonymisiert und nicht bemaßt, bei Klick auf das Bild wird sie auch lesbar...

|

| Entwicklung von organischer Reichweite, Kommentaren und Interaktion vom 8.10.12 bis zum 4.1.13 |

Was man gut erkennen kann, ist, dass die organische Reichweite der einzelnen Beiträge zunächst relativ stabil ist und die Interaktion an den Beiträgen nur geringe Auswirkung auf die organische Reichweite hat. Bei viraler Reichweite sieht es etwas anders aus, logisch, die ist hier nicht abgebildet, ebensowenig die bezahlte Reichweite. Ende November läuft die von Facebook ausgewiesene Reichweite dann aus dem Ruder - wir gehen hier, wie leider so oft, von fehlerhaften Zahlen von Facebook aus, das ist übrigens in der Vergangenheit meistens so gewesen, unmittelbar bevor eine größere (unsichtbare) Veränderung von Facebook produktiv gesetzt wurde.

Ab dem 19. Dezember sieht die Kurve der Reichweite anders aus als vorher. Sie variiert stärker und ist offenbar vor allem von einem Wert zusätzlich abhängig: von den Kommentaren. Mehr Kommentare führen zu mehr Reichweite führen zu mehr Likes etc. Wenn wir die Daten noch detaillierter auswerten, sehen wir dieses auch im Zeitverlauf.

(2) Unsere Interpretation

Dass diese Beobachtung sich in mehreren Ländern und für sehr viele Seiten so zeigen lässt, lässt für uns nur den Schluss zu, dass es eine Änderung bei Facebook gegeben hat. Anders ist es kaum zu erklären. Da die Situation jetzt sehr viel besser für die Menschen ist, die Facebook nutzen, und bei oberflächlicher Betrachtung sich gleichzeitig für die Seiten nicht viel zu ändern scheint, gehen wir davon aus, dass es genau so gewollt ist. Es passt auch zu den Ankündigungen rund um den Edgerank, die Facebook das gesamte Jahr 2012 immer wieder gemacht hat, die aber bis zum 19. Dezember keine konsistenten Änderungen nach sich zogen - vielleicht sind sich darum manche wie Thomas Hutter auch so sicher, dass es faktisch keine gibt. Ein Fehlschluss, wie die Analyse zeigt.

(3) Reichweite, ist die wirklich wichtig?

In den ersten Reaktionen auf unsere Entdeckung wurden wir von der einen oder anderen gefragt, warum uns Reichweite so wichtig sei - es sei für sie kein Wert, an dem sie gemessen werden. Das hat uns überrascht. Denn für Dialoge auf Augenhöhe, das alte Mantra der Social-Media-Gurus, ist Facebook ja eher nicht der Ort der ersten Wahl. Überhaupt ist Facebook für wenig substantielle Kommunikation der ideale Ort - aber hat eine potenziell große Reichweite im Massenmarkt. Zugespitzt würde ich so weit gehen zu sagen, dass Reichweite eigentlich der einzige valide Grund für die meisten Marken und Unternehmen ist, sich mit Facebook näher zu beschäftigen. Denn alles andere kann ich an anderen Orten besser.

(4) Und was ist mit diesem Nebensatz über Apps?

Es ist mein Fehler, dass ich von der eigentlichen Aussage in meinem Artikel - dass wertvoller, kommentierbarer und von den Menschen erwünschter Content wichtiger wird - ablenke mit dem Verweis auf den bevorstehenden Relaunch und meine Prognose, dass das neue Layout der Seiten sich wie in bisher jedem Relaunch an dem neuen Layout der Profile, das wir schon kennen und gesehen haben, orientieren wird. Und dass in dem die Apps und Co sehr viel unauffälliger platziert sein werden.

Dieses Thema spielt aber für die Aussage meines Artikels keine Rolle - weshalb ich auch tatsächlich nicht nachvollziehen kann, wie Johannes Lenz und AKOM360 sich in ihren Anmerkungen vor allem darauf stürzen. Schade, denn über die eigentlichen Aussagen würde ich gerne diskutieren - habe aber außer Hutters unbelegtem Anwurf, unsere Beobachtungen und Interpretationen seien Bockmist, bisher leider keine inhaltliche Kritik gesehen.

Dass Apps weniger wichtig werden, ist schon seit einem Dreivierteljahr etwas, das viele Agenturen beobachten und sehen - und ist auch logisch, denn Kosten und Ertrag stehen dabei meistens in einem nicht sehr günstigen Verhältnis, vor allem verglichen mit Content in Kombination mit Media.

(5) Ende des Kindergartencontents?

Ist das nicht eher Wunschdenken? Vielleicht teilweise. Aber wir beobachten in den letzten Wochen verstärkt, dass die Reichweite gerade bei Kindergartencontent und lustigen Bildern am stärksten zurück geht. Und dass im Gegenteil zu dem, was noch im November Hutter und der Chef von AKOM in ihrer Keynote auf der Konferenz von allfacebook postulierten, Posts mit Bildern sogar anfangen, von der Interaktion

hinter vergleichbare Posts ohne Bilder zurückzufallen. Unsere ersten Erklärungsversuche hängen mit der zunehmenden mobilen Nutzung zusammen, aber das müssen wir weiter beobachten.

Seit dem 19. Dezember ist jedenfalls auffällig, dass Infocontent, der beispielsweise über Öffnungszeiten, konkrete Änderungen etc informiert, ungewöhnlich gute Reichweiten erzielt. Das freut uns, das können wir bisher nur beobachten und noch nicht abschließend erklären - aber das zeigt wiederum, dass es hier Änderungen gab, die für alle Seiten sinnvoll sind.

***

Ich danke jedenfalls meinem Team und den Kundinnen, mit denen wir gemeinsam diese Dinge entdeckt haben. Und ich bin froh, dass wir nun schon einige Zeit diesen neuen Weg gehen, die drei wichtigen Fachdisziplinen Community Management, Facebook Media und Data Analysis so eng zu verzahnen, dass wir relativ schnell mit einer sehr hohen Sicherheit solche Änderungen bei Facebook (und anderswo) erkennen können. Ihr seid die besten, ich bin stolz, dass wir zusammen arbeiten dürfen.