Normalerweise schreibe ich ja nicht so viel über meine Arbeit, weil andere den Ruhm dafür einheimsen sollen, das ist mein Konzept. Über einen Aspekt habe ich aber in der letzten Zeit mit vielen Menschen gesprochen – und gemerkt, dass sie interessiert nachfragten. Darum erläutere ich es einmal etwas. Dabei geht es um das Erfinden von Worten, manchmal auch (nur) Wörtern.

24.10.23

2.6.23

Zug

Gedanken sortieren, Gedanken schweifen lassen, etwas langsamer erreichbar sein, jede Menge White Noise um mich herum. Es gibt ja Menschen, die Zugfahren nicht mögen. Zu denen gehöre ich nicht. Mein Zugoffice ist mir sehr angenehm. Im Grunde wie ein Coworking-Space, nur eben wie früher auf dem Land, also mit eindeutig zu wenig Internet.

WLAN ist sowohl in den Regionalzügen als auch im Fernverkehr deutlich besser geworden. Selbst auf der notorisch unterversorgten Strecke nach Berlin. Es reicht nicht für Streaming oder Videokonferenzen, aber für das Arbeiten in der Cloud und für Mail reicht es (mir). Und so nutze ich Bahnfahrten für längere Texte, für genaueres Überlegen, für assoziatives Denken.

2.5.23

Sonne

Ich hatte mir so fest vorgenommen, dass ich keine Sonnenbrände mehr bekomme. Dass ich mich immer richtig eincreme. Und doch habe ich es an den ersten Tagen, an denen die Sonne richtig Kraft hat, wieder geschafft. Ich glaube, es ist der Wind.

Denn ja, es war richtig warm am langen Wochenende. Und ja, ich konnte endlich im T-Shirt auf den Weiden arbeiten, den Zaun fertig stellen, die Stromversorgung aufbauen, die Pferde umweiden, die Deckweide einrichten, die Zuchtstuten auf die Sommerweide treiben. Und so weiter. Und wieder habe ich nicht gemerkt, wie stark die Sonne ist, weil es schön, warm aber nicht zu warm war. Und der leichte Wind, der bei uns an jeder Stelle geht, die Haut wunderbar gestreichelt und gekühlt hat.

Also sehe ich jetzt aus wie früher nach den ersten Tagen Strandurlaub, als ich so was noch machte. Oups. Nicht gut. Ab zweiter Tageshälfte Sonntag war ich dann mit der tollen Anti-Aging-50er-Sonnendings der Liebsten eingecremt. Viel besser.

Beschweren will ich mich aber nicht. Die Sonne tut ansonsten wirklich gut. Uns allen hier. Und nächstes Jahr denke ich bestimmt auch am ersten Tag dran.

21.4.23

Inspiration

Tatsächlich bekomme ich ja aus sehr vielen Quellen Inspiration. Da eine meiner Superkräfte ist, auf Anforderung große Ideen zu haben, bekomme ich relativ oft die Frage, wo die herkommen. Und die Antwort darauf ist gleichzeitig simpel und kompliziert. Darum kommt jetzt auch keine (ganze).

Sondern nur ein Teil. Der damit zu tun hat, dass ich gestern in der großen Stadt war. Und die Fahrt für konzentriertes Schreiben an einem Konzept genutzt hab, bevor ich Menschen traf, die mich anregen.

Denn es ist wirklich so, dass Gespräche, für die ich mir mehr Zeit nehme und die vordergründig keinem Ziel dienen, beim Sprechen und beim Nachhallen sehr viele Verknüpfungen in meinem Hirn aktivieren, die es für Ideen braucht. Mund und Hirn und ein Tischtuch sind bei mir eng verbunden.

Ist das schon Flow? Weiß ich nicht. Vor allem ist es Inspiration. Denn ein Teil meiner Inspiration kommt von Menschen. Und ein anderer von harter körperlicher Arbeit auf unserem Hof. Und den morgendlichen Gängen zu den Pferden.

11.4.23

Sehr viel Arbeit

So wie die meisten Menschen finde ich es wunderbar, dass der Frühling so viele Feiertage und lange Wochenenden kennt. Dass es immer wieder diese Wochen gibt, in denen meine Kund*innen ihr Tempo runter- und einige Tage wegfahren.

Denn die Kombination aus freiberuflicher und landwirtschaftlicher Unternehmertätigkeit ist so in dieser Jahreszeit besser möglich. Das Frühjahr braucht mich als Landwirt viel intensiver als beispielsweise der Sommer - weil ich ja „nur“ Pferde züchte, also nicht ernte. Jetzt ist die Zeit, in der die Weiden flott gemacht werden, die Zäune repariert oder neu gesetzt, die diesjährigen Stuten auf den Hengst vorbereitet und so weiter. Gestern hieß das: ein halber Tag auf den Weiden, ein halber Tag mit Besuch. Denn auch das muss ja hin und wieder sein.

Ähnlich wie die Feiertagszuschläge in den Careberufen sind für mich die langen Feiertagswochenenden wirtschaftlich hilfreich. Nur dass ausgerechnet jetzt parallel auch noch ein Wahlkampf sein muss (Kommunalwahl bei uns Mitte Mai, ich kandidiere als Direktkandidat unserer kleinen Dörfer hier am Rand der Gemeinde für die Gemeindevertretung), ist ätzend. Dafür hab ich neben zwei Berufen irgendwie gerade nicht auch noch Zeit.

Aber jetzt erstmal an den Schreibtisch. Ein Kampagnenkonzept für den Herbst für eine Kundin entwerfen.

1.12.21

Kahlbohm

Kahlbohm ist der Mädchenname meiner Mutter, die 2008 nach langer Alzheimer-Erkrankung gestorben ist. Und der Name meiner Großeltern, die inzwischen auch beide gestorben sind, beide Mitte Neunzig, beide nach einem langen Leben voller Veränderungen, obwohl sie beide Veränderungen nicht so sehr mochten. Sie konnten sich immer gut darauf einstellen, aber mögen taten sie sie nicht.

Kahlbohm steht aber für mich nicht nur für meine Wurzeln und für Menschen, die ich sehr liebte und nicht mehr um mich habe. Sondern die Familie hat auch eine Geschichte, die mit Transformation zu tun hat. Und mit einem dicken Kopf. Und mit einer Tradition, die einer meiner Söhne fortsetzt, indem er ein Metallhandwerk lernte.

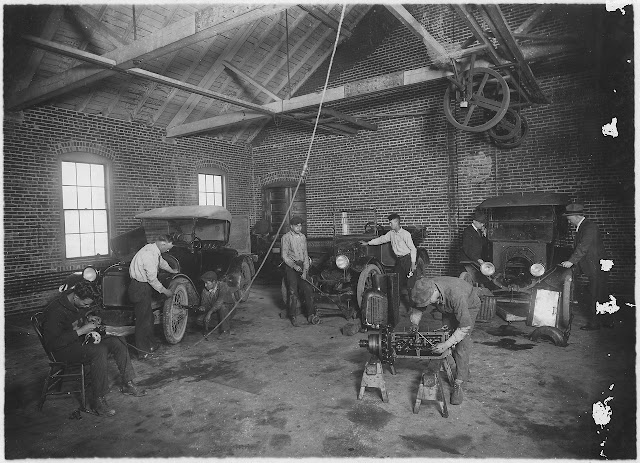

Auf beiden Seiten meiner Kahlbohm-Wurzeln waren die Männer nämlich Schlosser gewesen. Einer auf dem Land, an der Westküste, einer in der Stadt, in Hamburg-Barmbek. Einer war dann auch Fuhrmann. Da war Schlosser sehr praktisch, weil er die Wagen reparieren konnte und die Pferde beschlagen. Metaller zu sein, war quasi die Voraussetzung, halbwegs als Fuhrmann über die Runden zu kommen. Der andere hat alles gemacht, was ein Schlosser in der Scheune so machen kann. Wagen repariert. Beschläge gebaut. Pferde beschlagen. Maschinen.

Beide haben den Sprung in die neue Zeit geschafft. Denn beide haben angefangen, Automobile zu reparieren, noch bevor es die ersten Autos in ihrem Dorf und in ihrem Stadtteil gab. Und der Fuhrmann hat sogar eines angeschafft. Sehr früh. Und sehr zur Erleichterung seiner zahlreichen Söhne, die froh waren, als die Pferde nach und nach weg konnten und nicht mehr ausgemistet werden mussten.

Damit haben sie zu ihrer Zeit etwas gemacht, das ich meine gesamte Berufstätigkeit ebenfalls versucht habe: Wach hinzusehen und aus der Antizipation dessen, was der Markt, die Kundinnen, brauchen werden, abzuleiten, was wir heute anbieten müssen. Was wir schon können, was wir noch brauchen dafür, wie es aussehen muss. Das ist das, was ich Transformation nenne.

Für mich sind meine Wurzeln immer Inspiration gewesen und sind es bis heute. Auch da, wo ich mich kritisch und in Abgrenzung mit ihnen auseinandergesetzt habe. Aber Wurzeln zu haben, hat mir immer geholfen, mit den Spitzen der Äste nach dem Himmel zu tasten.

Mit Kahlbohm & Sons, Transformation wächst aus diesen Wurzeln jetzt noch einmal etwas Neues. Und darauf freue ich mich sehr. Die Knospen sind, wie es sich gehört, jetzt im Winter angesetzt. Im Frühjahr wird es dann richtig wild.

19.8.20

Home (ins) Office?

In den vergangenen Wochen habe ich mit vielen Menschen über die Erfahrungen der letzten Monate gesprochen und darüber, was wir daraus gelernt haben. Was gut ging, was nicht so gut ging. Was erfolgreich war – und woran wir jeweils gescheitert sind. Die Gespräche waren mit sehr unterschiedlichen Menschen: Coaches, Geschäftsführerinnen andere Agenturen, Geschäftsführerinnen von "Bürounternehmen" und solchen von Unternehmen mit Werkstätten, Redakteurinnen, Freelancerinnen, Lehrerinnen. Nur mal beispielsweise. Die meisten waren in Europa, einige in Nordamerika, wenige in Asien. Zugleich habe ich über meinen Ansatz für Führung ("Freiheitsdressur"/Führen und Folgen in Freiheit) nachgedacht und ob und wie er sich in der Pandemie verändert hat. Gerade auch, weil bei mir ja ein beruflicher Wechsel anstand von der geschäftsführenden Gesamtverantwortung in eine internationale Führungsrolle, die eher über Vorbild als über Macht funktioniert. Und dann las ich den Text des von mir sehr geschätzten Thomas Knüwer, der weissagt, dass der Run aufs Home Office als "Nächstes Normal" der nächste modische Managementfehler sei. Vorab: Ich stimme ihm überwiegend nicht zu. Jedenfalls nicht so.

Wie viele andere habe ich zusammen mit meinem Führungsteam im März entschieden, dass die gesamte Firma ins "Remote Working" geht, wir waren eher früh dran und haben auch keinen Probelauf gemacht. Und wie sehr viele andere haben wir festgestellt, dass das Arbeiten funktioniert. Es entstand eine Art Anfangseuphorie mit sehr vielen Experimenten, wie wir, wie die "Tischgemeinschaften" in der neuen, zerstreuten Situation ihr gewohntes Umfeld nachbauen können. Die ersten Wochen habe auch ich fast ununterbrochen in Videogesprächen verbracht. Irgendwann kam dann die neue Idee, Telefongespräche zu führen und mich dabei zu bewegen, dazu.

Mir geht es bei diesem Text allerdings nicht um die eigenen Erfahrungen – sondern um die Frage, die ich mit vielen gerade diskutiere und die auch Thomas anspricht: Ist das, was wir aus guten Gründen und mit viel Phantasie und Anstrengung für die Pandemie geschaffen haben, ein Zukunftsmodell? Wird Arbeiten, zumindest für uns Büro-/Computer-/Telefon-/Meetings-Arbeitende so auf Dauer sein? Was macht das mit uns, mit unserer Art, wie wir miteinander umgehen? Was macht das mit Führung?

|

| Kasa Fue / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) |

Denn ich beobachte mit einer gewissen Faszination, wie unterschiedlich in den letzten Wochen die langsame und kontrollierte Öffnung der Büros war. Also nicht die Konzepte, die waren fast überall sehr ähnlich. Sondern wie unterschiedlich und auf den ersten Blick zufällig die Reaktion der Mitarbeitenden darauf war. Einige Kolleginnen erzählen, dass quasi niemand zurück gekommen ist. Auf einer Fläche, wo vorher dreißig bis achtzig Leute arbeiteten, sind jetzt meistens zwei oder drei (obwohl inzwischen bis zu 50% da sein dürften). Andere berichten, dass sie Schichtdienste einführen mussten, weil fast alle das Bedürfnis hatten, zurück zu kommen. Und wieder andere, dass es in der gleichen Firma von Stadt zu Stadt, von Büro zu Büro unterschiedlich sei. Das einzige Muster, das zu erkennen ist, hängt mit der Wohn- und Lebenssituation zusammen. Und teilweise mit dem Alter, wobei das ja oft zusammenhängt. Mein Eindruck ist allerdings – anders als Thomas vermutet –, dass es nicht etwa die Millenials sind, die als erstes zurück wollten, sondern oft die Jüngeren und die etwas Älteren. Aber das ist eher anekdotisch als gemessen.

Es gibt ein paar Dinge, die ich erstaunlich finde und die ungewöhnlich unproblematisch sind aus meiner Sicht. Zum Einen sind auch lange und intensive Meetings – sei es für Managemententscheidungen oder für die Entwicklung von Ideen und Programmen – in verteiltem Arbeiten problemlos möglich. Gerade die, die sonst eher stiller sind und Meetings nicht so stark dominieren, kommen, so habe ich den Eindruck, besser zu Wort und haben einen größeren Anteil. Zum Anderen berichten mir viele (und ist es auch meine Erfahrung), dass die Integration von Neuen und das Einarbeiten und Ins-Team-Finden zwar anders aber nicht schlechter oder schwieriger ist. Und zum Dritten ist der Informationsfluss eher größer als kleiner, weil eben doch recht viel schriftlich passiert oder aufgezeichnet wird (bei großen Videokonferenzen), also sehr viel asynchronerer Austausch passiert, was logischerweise besser ist, wenn das Ziel ist, dass möglichst viele möglichst viel wissen.

Aber ich sehe auch vor allem zwei Dinge, die wir lösen müssen, wenn es in das "Nächste Normal" geht - und die sich nicht einfach durch "Nachbauen" dessen, was wir vorher kannten, erreichen lassen:

Anreize, zusammen zu kommen

Noch geht es darum, den "Sog" in die Büros zu verhindern. Also bis zum vorläufigen Ende der Pandemie (oder bis zu einer Situation, die wir zum nächsten Normal erklären) Wege zu finden, die es aus Sicht der Mitarbeitenden nicht "nötig" machen, regelmäßig im Büro zu sein. Das läuft ganz gut an.

Aber was machen wir, wenn die Mitarbeitenden nicht mehr kommen wollen? Wenn sie den Eindruck haben, es ginge auch gut so (und sie ja auch Recht haben damit)? Wenn wir aber hin und wieder Orte brauchen, an denen wir uns auch riechen und anfassen und in Bewegung sehen. Ich nehme an, dass wir dazu kommen werden, insbesondere interne Weiterbildung anders zu verstehen und mit Aktivitäten an einem Ort zu verbinden. Im "Büro" zusammen zu kommen (oder wo auch immer), wird, denke ich, anders sein müssen als einfach nur das zu arbeiten, was wir auch gut oder besser woanders machen können. Denn mal ehrlich: für das, was ich überwiegend allein mache, gibt es objektiv keinen Grund, ins Büro zu kommen.

Was ist die nächste Iteration der Luxusverpflegung der großen Tech-Firmen oder des Frühstücks der Agenturen, beides ja eingeführt, damit die Menschen (pünktlich) ins Büro kommen? Ich rechne nicht damit, dass uns zwei Mal im Jahr die große Alle-Hände-an-Deck-Firmen-Versammlung reicht oder die zwei Feste, so es die noch gibt in der angespannten wirtschaftlichen Situation vieler Firmen in der immer länger währenden Pandemie. Wie müssen Büros sein und was muss da passieren, damit Mitarbeitende da hin kommen?

Wo kommen wir zusammen, um uns von anderen Seiten zu erleben als von vorne im Video? Mir geht es nicht um Freundschaften oder Gemeinschaft – die sind für die eine oder andere auch wichtig, aber das zu schaffen oder dafür Räume zu haben, ist meines Erachtens nicht Aufgabe eines Unternehmens. Zu wissen, dass wir in die gleiche Richtung laufen, und uns zu vergewissern, dass die anderen, die da mitlaufen, auch ok sind und uns nichts Böses wollen – das ist allerdings Aufgabe eines Unternehmens. Ich denke, dass eine Grundhaltung hermeneutischen Wohlwollens heute notwendig ist für einen Unternehmenserfolg (oder zumindest für einen längerfristigen Erfolg). Und die ersten Anzeichen sind da, dass ein fast nur virtuell geführtes und arbeitendes Team eher anfälliger für politisches Handeln ist und für (negative) Eigendynamiken in neuen und kaum noch sichtbaren informellen Systemen.

Management by walking around

Das informelle System zu lesen und bespielen zu können, ist nach meiner Erfahrung und Überzeugung eine Schlüsselqualifikation heutiger Führung. Auch wenn sie nicht so radikal verstanden wird, wie ich es tue mit meiner Idee "Freiheitsdressur" (dazu später mal mehr), ist zeitgemäße Führung ohne "walking around" nicht denkbar. Ja, das wird oft belacht. Aber eine Führung, die sensibel für das ist, was an Dynamik im Team oder unter den Menschen, die da arbeiten, passiert, die also das informelle System erkennt, kann sehr viel besser mit Delegation und mit "weichen" Parametern arbeiten als eine, die im Einzelbüro sitzt und sehr beschäftigt ist. Mal etwas holzschnittartig formuliert.

Ich kann zumindest für mich sagen, dass ich bisher keinen Weg gefunden habe, das informelle System unter den Bedingungen des Remote Working in gleicher, sicherer Weise zu lesen. Die Kleinigkeiten wahrzunehmen und daraus ein Bild zu formen. Führung aber ist in den meisten Fällen darauf angewiesen, sich dieses Bild zu formen, weil sie ganz selbstverständlich nicht automatisch in Gespräche einbezogen wird. Platt gesagt: es erzählt einem nun mal niemand was.

Darum denke ich, dass Thomas zwar irrt mit seiner Einschätzung, dass Remote Working, dass Home Office beispielsweise Karrieren in größeren Unternehmen erschwert (anders macht, klar, aber nicht erschwert). Und dass seine relativ pauschale Kritik an der aktuellen Sau, die durchs Dorf getrieben wird, auch am Kernproblem vorbei geht. Aber: ja, ich stimme da zu, wo er die Einschätzung hat (oder haben sollte), dass dieses Nächste Normal mit mehr Arbeit außerhalb von Büros nicht mit den Führungsmethoden der Zeit vorher zu bewältigen ist. Ich bin nur wahrscheinlich optimistischer, dass wir es schaffen können, vor allem auf die zwei Fragen oben Antworten zu finden. Wenn wir sehen, dass sie offene Fragen sind (und hier bin ich dann wieder bei ihm im latenten Pessimismus, denn dazu müssen wir ja so ehrlich zu uns selbst sein, zu sehen, wo die Fragen offen bleiben und auch was wir gerade nicht können oder wo wir gerade scheitern).

Lernen von Handwerk und Gewerbe

Und darum noch ein anderer Aspekt angerissen, der oft zu kurz kommt. Ja, wir reden hier (und die meisten mit denen ich rede) sehr von Büro-/Computer-/Telefon-/Meeting-Arbeit. Das ist nur ein Teil der Arbeit in diesem Land und überall. Von Lehrerinnen höre ich, wie schwer bei ihnen beispielsweise dieses Remote Working umzusetzen war. In Fabriken und Werkstätten werde ich weiterhin überwiegend zusammen kommen, wenn ich arbeite, im Einzelhandel, im Krankenhaus oder in ärztlichen Praxen.

Aber: es gibt auch schon heute und gab vor der Pandemie viele Bereiche, in denen Remote Working normal war. Und die wir Büro-Leute nicht gesehen haben. Handwerk beispielsweise. Wo die Mitarbeitenden allein oder zu zweit unterwegs sind, oft nicht einmal morgens in die Firma kommen sondern direkt mit dem Werkstattwagen von zu Hause starten und dort auch wieder enden. Mit den gleichen Herausforderungen, die wir auf einmal auch haben. Vertrieb, ebenso (und vielleicht auch ein Grund für die Skandale in Vertriebsorganisationen in den letzten Jahren, wenn sie die Antworten auf die Fragen oben übertrieben). So was aber anzusehen und davon zu lernen, wird sich lohnen. Vielleicht sind einige von diesen Berufen und Unternehmen ja viel weiter als wir dachten.

29.5.19

Was Kommunikation kann. Und was nicht.

Ich berate keine Politik. Manchmal aber, privat, im Ehrenamt und aus Freundschaft, Menschen, die Politik machen. Das vorweg. Und: ich bin, seit ich fünfzehn bin, politisch aktiv.

Kommen wir zur Diskussion der letzten drei Tage. Ich las, gerade heute wieder über irgendsoein Camp der CDU in NRW oder so, immer wieder die Analyse, „man“ müsse besser und schneller und so kommunizieren. So wie die ganzen letzten Jahre, wenn vor allem die SPD damit haderte, dass sie ihre Themen nicht kommuniziert bekomme.

Und darum müsst ihr jetzt sehr stark sein. Denn das hier sage ich euch ganz ungefragt:

Nein, CDU und SPD. Das Problem ist nicht Kommunikation. Das Problem ist: Politik. Die wählen euch ganz in echt wegen eurer Politik nicht! Das heißt auch, dass ihr nicht mit Kommunikation (“schneller, besser, digitaler” my ass) was daran ändern könnt. Sondern nur mit Politik. Das, was für uns Kommunikationsleute und euch Politikerinnen wahrscheinlich am schwersten zu begreifen ist: dass es echt egal ist, wie kommuniziert wird. Sondern dass ihr echt nur an der echten Politik gemessen werdet.

Huch!

17.9.18

Same procedure as every year

|

| Wagniserziehung im Kindergarten, 1955, Bundesarchiv, Bild 183-31215-0003 / CC-BY-SA 3.0 |

Ich finde beide Texte eher wenig hilfreich

Denn tatsächlich hat Thomas aus meiner Sicht Recht, wenn er kritisiert, dass die Verknüpfung von Honoraren, die unter Druck sind, und Ausbildungsgehältern ein schwaches Argument sei. Und ich möchte durchaus noch ergänzen, dass nicht nur Erfahrung der einzige Unterschied zwischen langjährigen Beraterinnen und Berufseinsteigerinnen ist. Nur dass – und Thomas weiß, dass ich das anders sehe, denn darüber diskutieren wir seit vielen Jahren – die "akademische Seite" aus meiner Sicht ihre Ausbildung massiv überschätzt.Aus meiner Sicht krankt die Diskussion an zwei Stellen:

- Zum einen an der Vorstellung der PR-Studiengänge davon, was heute moderne Agenturen seien, die sich früher mal "PR-Agentur" nannten – und damit an einer (falschen) Vorstellung, wie gut Absolventinnen von PR-Studiengängen auf die Arbeit in Agenturen vorbereitet seien.

- Und zum anderen an der offenbar von uns und den Akademikerinnen unterschiedlich beantworteten Frage, ob wir Agenturen unsere jungen Leute ausbilden müssen.

Wen wir suchen, weil wir uns verändert haben

Tatsächlich hat sich aus meiner Sicht das Anforderungsprofil an Menschen in den letzten Jahren radikal verändert, die in Agenturen arbeiten (wollen), die aus der PR kommen. Was dazu führt, dass wir oft mit Leuten besser fahren, die in anderen Fächern als Kommunikation ihre Abschlüsse gemacht haben und die in einem Bereich, der sie wirklich und brennend interessierte, tatsächlich einmal ein bisschen wissenschaftlich gearbeitet haben. Das gilt weder für alle noch stellen wir keine Absolventinnen von einschlägigen Studiengängen ein. Einige unserer besten High Potentials und Anführerinnen haben Kommunikation studiert.Maximale Flexibilität im Denken und dazu radikale LeistungsbereitschaftAber die Vorstellung, jemand mit Kommunikationsstudiengang hätte einen Startvorteil im Job, kann ich aus der Praxis nicht teilen. In einer Zeit, in der das, was in PR-Studiengängen landläufig gelehrt wird, vielleicht noch 10% unserer Arbeit ausmacht, kann ich nicht anders, als meine jungen Leute selbst auszubilden. Einen Startvorteil in einer Agentur hat aus meiner Sicht, wer sich im Studium selbstständig in ein komplexes Thema eingearbeitet hat und es wissenschaftlich aufbereitete – denn dies ist methodisch weit näher an unserer Beratungstätigkeit als etliches vermeintliches Fachwissen, das dann doch nur halb zu unserer jeweiligen Methodik passt. Maximale Flexibilität im Denken anstatt Methodenautismus und dazu radikale Leistungsbereitschaft: Darauf achten wir deutlich mehr als auf einschlägige Fachexpertise.

Was mich darüber hinaus (vielleicht unfairerweise) skeptisch macht: Als Agenturgeschäftsführer bekomme ich etwa 50 Anfragen im Jahr von Studierenden der Kommunikationsfächer für Umfragen und Interviews im Rahmen von Abschlussarbeiten. Und in den letzten Jahren war nur eine einzige davon Werbung für den Studiengang oder die Studentin. Beim Rest musste ich sehr an mich halten, um geduldig und freundlich zu bleiben (was ich zunehmend wieder schaffe, weil es mir wichtig ist, dass Studierende wissenschaftlich arbeiten). Daher: Ich weiß nicht, ob es wirklich nur die ansprechendere "Verpackung" der Themen ist, die dazu führt, dass ich die bei internationalen Preisen ausgezeichneten Abschlussarbeiten und ihre Autorinnen irgendwie fast immer inspirierender fand bisher als die bei deutschen Preisen präsentierten.

Tatsächlich profitieren wir sehr vom aktuellen Wissen und von der wissenschaftlichen Neugier der jungen Leute in unseren Teams. Soziologinnen, Medienwissenschaftlerinnen, Gesundheitswirtinnen, Historikerinnen, Wirtschaftspsychologinnen, Kommunikationswirtinnen und vielen mehr. Impulse aus neuen Erkenntnissen in den Natur- und Gesellschaftswissenschaften sind unschätzbar. Und helfen außerdem den Trainees und Volontärinnen, sich auf das schnelle und sich schnell verändernde Geschäft in Agenturen einzustellen.

Warum wir unseren Nachwuchs gerne ausbilden

Diejenigen von uns, die schon lange oder länger in Agenturen sind, haben sich oft bewusst für eine Agentur entschieden. Und es ist kein Zufall, dass eher diejenigen, die hochspezialisiert in ihrem Feld sind, im Laufe der Berufstätigkeit "quer" in Agenturen einsteigen – und nicht in gleicher Menge die Beraterinnen und Generalistinnen, von denen wir in den Agenturen, die aus der PR kommen, immer noch und (so meine Prognose) auch morgen noch viele haben. Agentur ist etwas, das ich mögen muss. Denn Agentur ist anstrengend, wenn ich nicht weit überdurchschnittlich neugierig bin (ok, sonst auch oft, aber das ist noch mal ein anderes Thema).In guten und modernen Agenturen haben wir Methoden für Beratung und Kreativität entwickelt, die uns auszeichnen und unterscheidbar machen. Wir haben Positionen zu Trends und Themen, wir wetten auf die Zukunft von professioneller Kommunikation. Wir müssen, wenn wir unser Geld Wert sein wollen, unsere Kundinnen inspirieren und überraschen, etwas anders machen, als sie es erwarten würden, zwei Schritte weiter denken, als sie es heute schon umzusetzen überlegt haben.

Und dafür brauchen wir gemischte Teams. Aus Menschen mit langjähriger Erfahrung, aus total fachfremden Leuten, aus Kreativen und Plannern. Wir haben unsere jeweilige Art entwickelt, wie wir zu Kommunikationsstrategien und großen Ideen kommen. Und wir haben unsere unterschiedlichen Herangehensweisen an Kampagnen und Kanäle. In einigen Agenturen werden integrierte Kampagnen von verschiedenen Spezialistinnen umgesetzt - in anderen werden sie von Generalistinnen über alle Kanäle gespielt. Während bei uns beispielsweise jede Beraterin auch den Facebook Business Manager bedienen kann, wird das in anderen Agenturen in speziellen Social-Media- oder Paid-Media-Teams gemacht.

Agentur ist anstrengend, wenn ich nicht weit überdurchschnittlich neugierig binNiemand, die aus einem Studium kommt, kann das alles so können, wie es in der Agentur gebraucht wird. Ein wissenschaftliches Studium würde ich – Stand heute – als Voraussetzung für eine Ausbildung in einer Agentur bezeichnen. Ein kommunikationswissenschaftliches Studium kann da eine Möglichkeit sein. Wenn jemand für Kommunikation brennt und sich brennend für kommunikationswissenschaftliche Fragestellungen interessiert. Sonst ist es eher keine Möglichkeit, um den Einstieg in eine Agentur zu schaffen, siehe oben, das Brennen und die Neugier.

Ein Traineeship/Volontariat ist dann ähnlich wie in anderen Berufen ein Teil der Ausbildung. Und im Übrigen auch, denn das war ja mal wieder der Ausgangspunkt, ähnlich bezahlt wie ein Referendariat.

4.8.17

Pendlerleben

Seit wir vor einem Jahr aufs Land gezogen sind, bin ich Pendler. Ich versuche, einmal in der Woche von zu Hause aus zu arbeiten, um dann am Stück mehr zu schreiben und Präsentationen zu bauen (Dinge, zu denen ich im Büro ohnehin nicht so gut komme), aber sowohl zu den Reisen als auch zu den anderen Tagen mit dem Team und im Büro pendele ich rein nach Hamburg. Und wenn ich ganz ehrlich zu mir bin, ist das (außer zum Flughafen, weil ich da mit dem Auto die B432 reinfahre) ein Weg von etwa zwei Stunden je Richtung. So von Tür zu Tür.

In diesen Tagen muss die jährliche Pendelstatistik veröffentlich worden sein, denn meine Regionalzeitung und viele Onlinemedien sind voll mit Pendelgeschichten. Vor allem voll von Horrorgeschichten über Menschen, die krank werden, die Schlafstörungen haben, deren Beziehungen in die Brüche gehen, die leiden. Und auch bevor es bei mir mit dem Extrempendeln losging, haben mir viele Leute das Schlimmste profezeit. Nach einem Jahr frage ich mich, wieso es mir anders geht damit. Und wieso ich inzwischen bei uns auf dem Land einige Leute kenne, denen es anders geht.

Mein Eindruck aus der Erfahrung von – ja nur, aber eben auch ja, immerhin – einem Jahr reinpendeln nach Hamburg ist, dass es vor allem an zwei Dingen liegt: Zum einen daran, dass es in Schleswig-Holstein verhältnismäßig komfortabel ist, mit der Bahn zu pendeln. Und zum anderen daran, dass ich die Zeit im Zug nicht als verlorene Zeit empfinde. Was weniger mit Autosuggestion zu tun hat als mit meiner Haltung dazu.

Pendelland

Lebenszeit

Was schwierig ist

Fazit

Eine ganze Menge Leute, die ich kenne, die lange Strecken pendeln und es nicht als störend empfinden, sehen das ähnlich. Eine Freundin, die jeden Tag mit dem Auto von Hamburg nach Kiel und zurück fährt, dabei im Stau steht, und es dennoch als für sich selbst wichtig Zeit empfindet. Ein Nachbar, der morgens um halb fünf mit dem Zug nach Hamburg reinpendelt und Nachmittags für die Kinder da ist.13.7.16

Führung und Leben

Oder, wie ich letzte Woche sagte,

Womit wir bei Agenturen, Jobs, Führung und meiner eigenen Erfahrung wären.Das dümmste, was ich heute von einer anderen Agentur hörte, war, dass Karriere in Teilzeit dort nicht ermöglicht wird. Kopf -> Tisch— Wolfgang Lünenbürger (@luebue) July 6, 2016

Alles ist in Teilzeit möglich

Als ich in den 90ern ins Parlament meiner Kirche gewählt worden war, habe ich einmal versucht, eine Leitungsstelle (eine Pröpstin in dem Fall) mit einem Tandem zu besetzen. Wir haben mit einer Gruppe Feministinnen ein Tandem für eine Kandidatur zusammen zu stellen versucht und zugleich die Lücke im Gesetz ausfindig gemacht, die dieses ermöglichen würde. Seit dem, noch bevor ich selbst in die Berufstätigkeit startete, bin ich überzeugt, dass jede Aufgabe auch über Teilung des Jobs erledigt werden kann. Und in Teilzeit.

Seit ich an Stellen angekommen bin, an denen ich das aktiv gestalten und mitbestimmen kann, versuche ich zu zeigen, dass das stimmt. Und bisher merke ich, dass es (1) im Prinzip tatsächlich stimmt und (2) trotzdem nicht klappt, ohne dass wir zerrissen werden zwischen Anspruch, Wirklichkeit und den verschiedenen Verantwortungen, die wir im Leben so übernehmen.

Planung und Bereitschaft

Es ist ja eben kein Zufall, dass auf einer meiner Stationen die einzige Führungskraft jener Firma, die nach Mutterschutz und Elternzeit wieder in ihren bisherigen Job zurück kehren konnte, eine meiner Mitarbeiterinnen war – und wir es nicht nur vorher sehr genau besprochen und geplant hatten; sondern uns auch genau die Frage gestellt hatten, die Robert als zentral formuliert (wo ich ihm exakt zustimme):

Wie stellst Du, lieber Arbeitgeber, sicher, dass ich meinen Job auch während meiner Zeit mit Baby so ausüben kann, dass meine Bedürfnisse nicht hinter den Deinen zurückstecken müssen?Wir haben damals die Aufgaben genau auf die zehn Stunden zugeschnitten, die meine Mitarbeiterin während der Elternzeit weiterarbeiten wollte. Und nach und nach die Stunden erhöht, wie es die Familiensituation zuließ. Das einzige, was sich nie änderte: sie blieb für genau die Menschen Vorgesetzte, für die sie es vorher war. Und war ihre Chefin, auch wenn sie wenig vor Ort war. Ging gut. Sehr gut sogar.

Verantwortung und Teilzeit

Ich bin inzwischen ja, wie ihr wisst, verantwortlich für die Geschäftsführung einer Agentur in Deutschland, Cohn & Wolfe. Und mein Führungsteam hat neben mir zurzeit fünf Direktorinnen. Von denen arbeiten zwei in Vollzeit bei Cohn & Wolfe, eine hat mehrere Aufgaben in unseren Firmen und steht uns in Teilzeit zur Verfügung – und zwei arbeiten in Teilzeit, mit unterschiedlich vielen Stunden. Beide haben in Teilzeit Karriere gemacht übrigens. Und für ihre letzte Beförderung auf dieses Führungslevel, das Budget-, Kundinnen-, Profit- und Mitarbeiterinnenverantwortung umfasst, haben sie auch nicht ihre Stunden erhöht.

Es wäre gelogen, zu sagen, bei uns liefe es optimal. Und es wäre ebenso gelogen, zu sagen, dass sie nur die Stunden arbeiten, für die sie bezahlt werden (das ist bei niemandem so, der oder die in einer Agentur Verantwortung trägt, aber das wissen wir Agenturleute). Aber was funktioniert, ist, dass wir es schaffen, unseren Teil dazu beizutragen, die Balance zwischen den verschiedenen Rollen, die (nicht nur, aber vor allem) Führungskräfte in Teilzeit in ihrem Leben haben, immer wieder herzustellen.

Organisation und Erfolg

Ich bin fest davon überzeugt, dass der Erfolg, den meine Agentur gerade hat – immerhin haben wir Honorarvolumen und Anzahl der Mitarbeiterinnen im letzten Jahr verdreifacht und eine sehr, sehr unheimliche Pitch-Gewinn-Quote –, vor allem damit zusammen hängt, dass wir genau dies ermöglichen. Dass wirklich gute Leute wirklich an der Stelle Verantwortung übernehmen können, an der sie besonders wertvoll sind, unabhängig von der Anzahl der Stunden, die sie uns zur Verfügung stellen (können und wollen). Dass wir gelernt haben, uns zu organisieren und Verantwortung so weit wie möglich zu delegieren, so dass wir schnelle Entscheidungswege haben. Dass wir die Selbstorganisation im Team durch Scrum-Methoden stärken.

Und dass wir die Frage stellen

Wie stelle ich als Arbeitgeber sicher, dass ihr euren Job auch während eurer Zeit mit Kindern so ausüben könnt, dass eure Bedürfnisse nicht hinter meinen zurückstecken müssen?Nämlich.

8.2.16

Vater sein dagegen sehr

Das ist aber eigentlich ja unfair. Denn der Text ist, wenn man es genau betrachtet, nicht blöd, er hat nur die falsche Überschrift. Was Jochen König beschreibt, sind Selbstverständlichkeiten, die offenbar nicht selbstverständlich sind. So wie es auch immer noch die Arschlöcher unter den Vätern gibt, die sich als "neue Väter" feiern, weil sie die zwei Monate Elternzeit für eine Weltreise mit Frau und Kleinkind nutzen oder weil sie hin und wieder ihr Kind vom Kindergarten abholen, wenn die böse Mutter sie lässt (alles fein, aber "neue Väter"? Haaalllloooo?). Ich übertreibe unfair, ja, aber ihr glaubt gar nicht, was man so alles erlebt, wenn man mit Leuten zusammen trifft, die sich "neue Väter" nennen oder welche sein wollen oder so. Aber hin und wieder liest man ja auch mal gutes zu dem Thema und nicht nur so einen Blödsinn wie neulich in diesem Spiegeldingens.Ich kenne Jochen König nicht, vielleicht ist er Feminist. Aber unter der Überschrift doch erstaunlich blöder Text. https://t.co/jpEl5C22tE— Wolfgang Lünenbürger (@luebue) February 8, 2016

Feministische Vaterschaft?

Was sollte das eigentlich sein? Und: worauf sollte Mann da stolz sein? Ich selbst habe auch erst in der allerletzten Zeit angefangen, mich als Feministen zu bezeichnen. Das kam mir vorher immer eher albern vor. Mein eigenes Aufwachsen, das ich teilweise immer mal wieder hier im Blog beschrieb, war so selbstverständlich feministisch geprägt, dass ich auch wirklich erst auf die Idee kam, ich sei Feminist, als ich die feministische Subkultur verließ, in der ich aufwuchs. Das war ein Schock.

Lustigerweise kam er zeitlich ungefähr zu der Zeit, als ich das erste Mal Vater wurde (eigentlich sogar noch später, aber im Erleben dessen, wie ich Vater war, und dem, wie andere Vater waren, entstanden die ersten Risse). Ich habe beispielsweise nie ein Gewese um das gemacht, wie wir als Paar Eltern waren und wie wir gemeinsam anfingen, eine Familie zu sein, darum findet sich auch in meinen Texten und meinem Blog so wenig darüber. Erst später lernte ich, das Erstaunen (und bei den Freundinnen der Frau die Begeisterung) anderer einzuschätzen, wenn wir über unser Leben und unsere Familienarbeit sprachen.

Dies hat übrigens nichts, aber auch gar nichts mit der Frage zu tun, wer wie viel der Familienarbeit verrichtet. Das mag einige überraschen - aber auch die Beispiele, die Jochen König anführt, haben nichts zu tun mit der Aufteilung der Arbeiten zwischen den Eltern (also der Verteilung von Erwerbsarbeit und Familienarbeit). Jochen schreibt - und nennt dies Fragen auf dem Weg zu einer feministischen Vaterschaft:

Wer bleibt zuhause, wenn das Kind krank ist? Wer wird vom Kindergarten angerufen, wenn es dem Kind nicht gut geht? Wer hat im Blick, wann die nächste Impfung oder Vorsorgeuntersuchung bei der Kinderärztin ansteht und ob sich noch genügend passende Klamotten im Kinderkleiderschrank befinden? Wer geht mit dem Kind neue Schuhe (auch Hausschuhe für die Kita) kaufen? Wer besorgt das Geburtstagsgeschenk für den Kindergeburtstag? Und wer fordert immer wieder Gespräche darüber ein, wie das Ganze aufzuteilen ist?Ich könnte alle diese Fragen für mich beantworten, wahrscheinlich überwiegend so, dass der Eindruck entstünde, ich kümmerte mich um die Familienarbeit - und trotzdem mache ich viel weniger konkrete Familienarbeit als die Frau, die dafür weniger Zeit mit Erwerbsarbeit zubringt als ich. Woraus ich schließe, dass dies nur sehr wenig mit Feminismus zu tun hat - sondern eher damit, kein Arschloch zu sein. Oder zumindest halbwegs achtsam. Denn was Jochen hier als "unsichtbare Arbeit" beschreibt, ist doch eigentlich "nur" eine Frage der Achtsamkeit, nicht aber der Haltung zur Machtfrage in dieser Welt (was Feminismus meiner Meinung nach immer auch ist).

Wo sich Feminismus eher zeigt

Ich denke, dass die Themen, die Jochen König anspricht, alle wichtig sind. Aber nicht feministisch. Sondern wichtige Fragen von Herzensbildung, Achtsamkeit und Gerechtigkeit. Ich weiß, dass auch in diesen Fragen bei uns in der Familie keine "Gleichverteilung" herrscht, aber dass die Richtung stimmt. Ich bin überzeugt, dass es in einer feministischen Familie nicht entscheidend ist, wer welche Arbeit macht - sondern wer das entscheidet und wieso es so ist. Wie also die Machtfrage gestellt und beantwortet wird.

Während für Feministinnen im Patriarchat so etwas wie ein Fuck Off Fund eine wichtige und gute Idee ist und darum die Frage, wie das Geldverdienen in einer Beziehung, in einer Familie geregelt wird, tatsächlich entscheidend ist, muss eine ungleiche Verteilung des Familieneinkommens nicht zwingend ein Problem sein - wenn, ja wenn die Familie ein feministisches Modell ist [zu einer weiteren wichtigen Voraussetzung, dass das bei uns klappt, zwei Absätze weiter]. Wenn wir eine feministische Gemeinschaft bilden, die - wiederum ähnlich wie das, was unsere Eltern exemplarisch in den 70ern und 80ern gemacht haben - die Utopie praktisch werden lässt.

Ich mag die Idee einer "feministischen Vaterschaft" nicht. Aber wenn, dann äußert sie sich nach meiner Überzeugung eher in einem inklusiven und feministischen Lebensmodell der Familie. In der es biologisch Mama und Papa gibt, aber keine Rollenzuschreibungen und keine Mama- oder Papa-Aufgaben. In der Männer weinen und Frauen brüllen, um es mal ganz plastisch am Familienalltag entlang auszudrücken. In der beispielsweise nicht für immer klar ist, wer zu Hause bleibt, wenn das Kind krank ist, sondern dieses jedes Mal anhand der jeweils konkreten Situation in der Erwerbsarbeit abgestimmt wird.

Dass die Frau, unsere Kinder und ich diese Utopie zu leben versuchen können, hängt allerdings mit einem Punkt zusammen, den wir nicht bei anderen voraussetzen können und den die eine oder andere wahrscheinlich auch schräg oder inakzeptabel findet. Für uns ist klar (aus verschiedenen Gründen), dass unser Familienmodell nur funktioniert, wenn es für immer ist. Wenn es kein Sicherheitsnetz, eben keinen Fuck Off Fund gibt. Wenn Scheitern keine Option ist. Vielleicht spreche ich auch deshalb von gelebter Utopie. Aber tatsächlich ist dieses Fehlen von Angst an dieser einen Stelle etwas, das uns die Machtfrage aktiv angehen lässt. Das uns ermöglicht, die ungleiche Verteilung des Einkommens nicht zu einer Machtfrage werden zu lassen - sondern die Einkommensteile aus Erwerbsarbeit zusammen zu betrachten, ebenso wie die Gesamtheit der Arbeit und der Freude und der Liebe und des Stresses.

Die feministische Familie strahlt aus

Die ersten unserer Kinder sind gerade an der Schwelle zum Erwachsensein. Und es macht mich glücklich, dass sie unser feministisches Modell von Familie teilen und leben. Da beginnt es schon auszustrahlen.

Der andere Punkt ist in der Erwerbsarbeit tatsächlich sichtbar. Und hier sehe ich den wesentlichen Unterschied zu Jochen König (vielleicht jedenfalls, er spricht ja faktisch über diesen Teil nicht in seinem kurzen Text, der nur über die Basics redet). Denn was die Frau und ich jeweils beruflich machen, wie wir uns da organisieren, welche Gespräche wir mit unseren (potenziellen) Arbeitgeberinnen führen, hängt wesentlich mit unserem Familienmodell zusammen.

Als Feminist bin ich im Beruf viel eher zu sehen als in der Familie. Weil ich voraussetze, dass ich mit den Kindern zu Lernentwicklungsgesprächen mitten am Tag in ihre Schule gehe(n darf). Weil ich auch im Büro als Vater sichtbar bin. Weil ich zeigen kann, dass ein feministischer Lebensentwurf trotzdem zu einer Karriere führen kann, die bis in die Geschäftsführung führt.

15.9.15

Anderes zu tun

Zum einen

weil ich wirklich sehr viel zu tun habe im Beruf. Nach den ersten Monaten, die ich Cohn & Wolfe jetzt in Deutschland führe, ernten wir die ersten Früchte der Saat, die wir gleich ausgebracht haben. Gewinnen neue Kundinnen, starten große Projekte. Mehr lest ihr in den Fachmedien und bald noch mehr.

Zum anderen

weil ich das, was ich (sozusagen privat) an Öffentlichkeit herstellen kann, jetzt in die konkrete Arbeit vor Ort bei uns in Meiendorf stecke. Zusammen mit anderen Onlinerinnen und Onlinern aus dem Stadtteil habe ich die Website Meiendorf hilft! gebaut und moderiere ich die Facebook-Gruppe mit mehr als 400 Menschen bei uns am Stadtrand, die helfen wollen und noch nicht wirklich loslaufen können.

Bloggen tue ich da auch hin und wieder oder fülle zumindest News nach, beispielsweise zur aktuellen Situation an der Erstaufnahme im Bargkoppelstieg. Das mache ich gerne, weil ich ja finde, dass jede tun sollte, was sie am besten kann - und ein Wochenende am Telefon zu verbringen, um Menschen miteinander zu vernetzen, Infos zusammenzutragen, Kommunikation zu organisieren und dann auch das Communitymanagement einer nicht immer einfachen, weil eben hochmotivierten und von der Situation ausgebremsten, Menschenschar zu machen, das kann ich.

Es ist ein kleiner Beitrag und nicht vergleichbar mit dem, was andere tun, die weit über ihre persönlichen Grenzen gehen. Aber es ist immerhin etwas, das hilft, uns auf einen langen Atem vorzubereiten. Denn noch ist die Situation in Meiendorf nicht nur schwierig sondern hochgradig chaotisch. Der völlig überstürzte Beginn am letzten Wochenende macht es nicht besser, auch wenn es gut ist, dass die Menschen, die vertrieben wurden, wenigstens ein Dach über dem Kopf haben. Und heute scheinen sie auch Duschen zu bekommen, wenn ich das richtig mitbekomme. Und Wifi, wonach sie genau so intensiv fragen, um endlich nach ihren unterwegs verlorenen oder zurück gelassenen Angehörigen zu suchen.

8.7.15

Scharlatane kann ich nicht mit Dünnsinn vertreiben

Das vorweg geschickt also.

Was es nicht besser macht.

Armbrüster konstatiert gleich zu Anfang:

Überall hört man den Ruf nach Authentizität. ... Er ist ein Irrweg der Personal- und Führungskräfteentwicklung und kann zu einem Mangel an Professionalität und Integrität führen.Und das ist im Kern das, was er dann länglich ausführt.

Und das halte ich für totalen Unsinn.

Im Grunde könnte ich auf meinen Blogpost vom Februar 2009 verweisen, in dem das meiste zum Missverständnis rund um Authentizität bereits gesagt ist. Kernsatz damals war - und stimmt meines Erachtens bis heute:

Ich denke, dass oft Authentizität mit Unmittelbarkeit verwechselt wird.Was Armbrüster im Verlauf seines komplett polemischen Textes fast glossenartig ausführt, beruht auf einer mich bei ihm wirklich sehr überraschenden Fehleinschätzung, was denn authentisch, was denn Authentizität sei.

Ich teile seine Polemik gegen die Scharlatane der Beratungsbranche,

die mit eben derselben Verwechslung sehr viel Schaden bei unbedarften Menschen anrichten, die führen wollen/sollen/müssen und ihre Hilfe suchen. Nur: "sei authentisch" heißt eben nicht "sag immer direkt, was du denkst". Es heißt nicht einmal "sei ganz du selbst" oder referenzierte gar auf einen (ja, da hat Armbrüster Recht, absurden) "inneren Wesenskern". Das ist Vulgärbiologismus, ja.

Ich kann es nur noch einmal betonen: Authentizität hat sehr viel mit Kultur und sehr wenig mit Natur zu tun. So wie Professionalität und Integrität. Wikipedia ist sicher in einer kulturphilosophischen Debatte nicht die seligmachende Quelle, aber dennoch lohnt ein Blick auf den Artikel zur Authentizität, um deutlich zu machen, wie sehr und wie ideologisch Armbrüster den Begriff für seine Bedürfnisse verbiegt und manipuliert.

Ich halte das, was und wie Armbrüster argumentiert, für unredlich, wirklich - und darum ärgert es mich so. Er zeichnet ein Zerrbild von Authentizität, das, wäre es richtig, ja auch tatsächlich grauenvoll wäre. Und begründet damit, warum es aus dem Vokabular von Führung getilgt gehörte. Dabei gehörte nur das Zerrbild, nur die Scharlatanie getilgt, denke ich.

Vielleicht bin ich deshalb so emotional in dieser Frage, weil ich in den letzten Jahren eher die angelsächsische Diskussion verfolgt und mitgestaltet habe. Als wir Edelman Digital aufbauten, nannten wir unser Blog Authenticities (gibt es nicht mehr). Bei Cohn & Wolfe, deren Geschäft ich in Deutschland führe, haben wir eine groß angelegte Untersuchung und Position zu Authentic Brands. Interessanterweise habe ich wenige der Verzerrungen, die Armbrüster einerseits kritisiert und andererseits fortschreibt, in der englischen Diskussion gesehen bisher.

Mir ist Authentizität gerade in der Führung wichtig.

Wiederum ebenso wie Professionalität und Integrität - ich kann da, wenn Authentizität richtig verstanden wird und nicht mit Unmittelbarkeit verwechselt, keinen Widerspruch sehen. Sicher - ich kenne auch authentische Führungskräfte, die nicht professionell sind (oh ja) oder/und nicht integer. Allerdings sind selbst die besser zu ertragen, wenn sie wenigstens authentisch sind.

Im Bereich Führung - anders vielleicht als im Bereich Marketing/Kommunikation - scheint mir Authentizität einer der Schlüssel für Berechenbarkeit zu sein und dafür, dass ich als Führungskraft von denen, die ich führe, "gelesen" werden kann. Was beispielsweise nicht geht, wenn ich unmittelbar bin, weil das oft - logischerweise - erratisch ist. Wenn bei einer Führungskraft eine Linie zu erkennen ist, hängt das nach meiner Erfahrung sehr oft damit zusammen, dass sie authentisch handelt.

Authentisch kann nur sein, wer ein Werte- und Haltungssystem für sich entwickelt hat, wer eine Linie gefunden hat. Siehe im oben verlinkten Blogpost meine These, dass Kinder nicht authentisch sind sondern eben nur unmittelbar. Authentisch sein, heißt nicht, alles rauszulassen, was mir in den Kopf kommt oder auf der Leber liegt, sondern ein konsistentes Bild von mir zu schaffen, das mit meinen Werten und meiner Haltung zu tun hat. Darum können auch Arschlöcher authentisch sein. Auch, wenn das dann nicht professionell ist. Und darum gehört zu professionellem Führungsverhalten immer auch Authentizität. Im Gegensatz zu Armbrüster formuliere ich also (und in Anlehnung an seine Polemik auch etwas polemisch) -

(Allerdings ich bin ja auch nur Praktiker und nicht Theoretiker oder Berater in diesen Fragen...)

3.11.14

Working Out Loud

Das Teilen von Quellen (del.icio.us damals, heute delicious), das Aussprechen von Ideen und Forschung - alles das gehörte dazu. Und es führte dazu, dass wir (tm) besser wurden. Dass wir durch Quelloffenheit auf ein neues, anderes Niveau kamen.

Diese Idee - ob nun öffentlich teilen oder in einem bestehenden Netzwerk - wird seit einiger Zeit wieder lauter diskutiert unter dem Titel Working Out Loud. Und ich finde diese Idee immer noch gut. Denn sie hilft mir, besser zu werden. Netzwerke zu bauen. Und vom Netzwerk zu profitieren. Intern sogar noch mehr als extern.

Ich beispielsweise bin jemand, der sehr viel bei Kundinnen ist, präsentiert, Workshops leitet.

Und dadurch nicht nur viel erlebt und sieht, was er in das eigene Netzwerk, vor allem in den Wissensspeicher der eigenen Agentur zurück fließen lassen kann. Sondern auch sehr davon profitiert, wenn andere das ebenso machen. Wenn ich leben kann von dem, was andere wissen, erleben, erfahren, machen.

Darum werbe ich beispielsweise bei achtung! sehr dafür, dass die Kolleginnen im Nachrichtenstrom unseres Intranets aufschreiben, was sie so tun. Und dafür, nicht die Schere im Kopf zu haben, ob das jemanden interessieren wird. Mich interessiert es. Und ich profitiere davon. Selbst wenn ich es nur aus dem Augenwinkel wahrnehme, ich kann es oft genug, wenn ich draußen bei den Kundinnen bin, abrufen und erinnern.

Viele Menschen, denen ich in meinem Netz begegne, sprechen davon, dass "Networking" (oder wie auch immer es genannt wird) für sie zum Berufsprofil dazu gehört. Ich denke mehr und mehr, dass das so nicht wirklich voll stimmt und etwas fleischlos ist. Dass es statt dessen eher um Working Out Loud geht. Um das Teilen von Erfahrungen und Wissen. Do ut des. Ohne dass das ut allzu utilitaristisch ist.

Mir ist dabei die Unterscheidung von Wissen und Informationen wichtig.

Informationen sollten, davon bin ich überzeugt, frei sein. Die will ich teilen, da profitieren wir alle gegenseitig, wenn wir sie teilen. Wissen ist das, was ich, was meine Organisation daraus machen. Aus den Informationen gepaart mit den Erfahrungen und dem konkreten Arbeiten an Projekten und mit Kundinnen. Und was wir darum intern firmenweit teilen sollten.

Informationen teile ich großzügig auch außerhalb meines Arbeitsnetzwerkes. Wissen teile ich so gut es geht im Team und im Arbeitsnetz. Und wünsche mir, dass es die anderen auch so tun. Denn das können wir aus Open Source und agilem Arbeiten lernen: Dass offene Quellen zu besseren und stabileren Ergebnissen führen und die Arbeit und Produkte besser nachvollziehbar und bewertbar machen. Und dass eine extrem hohe Prozess- und Wissenstransparenz im Team, das an etwas arbeitet, enorme Produktivitäts- und Qualitätszuwächse bringt.

Jede Minute, die ich investiere, um im Neuigkeitenstrom des Intranets zu erzählen, woran ich gerade arbeite und was ich daraus lerne und ableite, ist eine Minute, die gut investiert ist und die sich - bezogen auf die Gesamtorganisation - fast sofort auszahlt. Denn ich spare anderen Zeit und mache mein Wissen für sie schnell verfügbar. Wenn andere es ebenso machen, hilft es mir direkt und jeden Tag.

Zum Working Out Loud gehört darum beides: Dass ich daran denke, jeden Tag mindestens eine Kleinigkeit aus meinem Arbeitsalltag mit der gesamten Firma zu teilen. Und dass ich mich für das eine oder andere, was die anderen teilen, bedanke, sei es durch ein kurzes "like" oder durch einen Kommentar.

Dass ich selbst nicht wissen kann, was für andere wertvoll sein kann, ist dabei in der Praxis der schwierigste Part, stelle ich fest, jetzt, wo wir in der Agentur mit so etwas wie Working Out Loud experimentieren. Und interessanterweise fällt die Haltung, dass ich eben nicht frage, ob es jemanden interessieren könnte (und dann vielleicht lieber lasse, es zu sagen, weil es ja für die anderen uninteressant sein könnte oder sie nerven oder so), denen leichter, die schon länger aktiv in Social Media leben und arbeiten.

Vielleicht liegt das daran, dass genau dieses Umdenken eines der konstitutiven Elemente des Lebens und Publizierens und Arbeitens in Social Media ist, wenn es richtig funktioniert. Dass wir (tm) die Erfahrung gemacht haben, dass unsere obskuren Blogs und Twitteraccounts irgendwie ihre Leserinnen und Follower finden, dass Relevanz bei den Empfängerinnen unserer Infobits, unserer Geschichten entsteht. Dass wir eben nicht immer an die Leserinnen denken - sondern daran, dass wir dies jetzt erzählen wollen.

Ist es nicht faszinierend, dass aus dem Ich-Sagen von Vielen, aus dem ungefragten Teilen von Informationen und Wissen, aus dem laut Aussprechen etwas entsteht, das mehr ist als die einzelnen Kleinigkeiten? Geradezu heraklid'sch?

7.7.14

Innovation egal. Hauptsache immer mal den Job wechseln

Und betrachten wir mal, dass bei der Umfrage von news aktuell zwar nicht so unendlich viele Kolleginnen mitgemacht haben, aber doch einige. Von denen rund 70% nicht zu denen mit dem Top-Gehalt gehören (wie ein Blick in die Hierarchiezusammensetzung der Teilnehmerinnen der Befragung zeigt). Dass es also zu einem großen Teil die Wahrnehmung der normalen Professionals auf die mit den Top-Gehältern ist. Denn dann ist es noch alarmierender. Und sagt unglaublich viel über die Branche der PR-Leute aus.

Denn was ich zum Aufstieg nach ganz oben und in die richtig gut bezahlte Liga brauche, ist - so weit so normal - Erfolg, den ich mir ans Revers heften kann. Aber aus Sicht der Kolleginnen zeichnen sich die Top-Verdienerinnen ansonsten vor allem durch Netzwerken, Verhandlungsgeschick und (häufigere) Arbeitsgeberinnenwechsel aus. Während Leute, die ein Unternehmen oder eine Agentur voranbringen wollen (Loyalität) und innovativ sind (First Mover), eher schlechtere Chancen haben. Jedenfalls sind das Faktoren, die nach Meinung der Befragten kaum eine Rolle spielen, wenn es um ein Top-Gehalt geht. Besonders dramatisch: beide Zahlen sind für Agenturen noch niedriger (Loyalität 5%, First Mover 6%) als für Unternehmen - und das, obwohl Agenturen noch stärker von ihren Leuten leben und davon, ihren Kundinnen ein, zwei Schritte voraus zu sein.

Selbst Schlüsselfähigkeiten, die aus meiner Sicht einen sehr großen Teil des "Wertes" einer Mitarbeiterin in der Kommunikation ausmachen und also auch ein höheres Gehalt rechtfertigen könnten, werden von den Befragten erstaunlich gering gewichtet. Auch hier ist es bei den Agenturen skurril: Nur 15% denken, dass besondere Stärken in der Konzeption zu den wichtigsten drei Faktoren für ein hohes Gehalt gehören. Nur Ideen spielen in Agenturen eine geringfügig größere Rolle als in Unternehmen.

|

| Infografik obs/news aktuell GmbH/Sebastian Könnicke |

Ganz ehrlich? Ich finde das Ergebnis schlimm. Und es illustriert vielleicht trotzdem gerade deshalb, in welcher Krise sich die PR-Branche befindet. Was eigentlich absurd ist, weil die Methoden der PR in der Kommunikation eine immer größere Rolle spielen. Und das disziplinenübergreifend. Aber wenn es wirklich mehr darauf ankommen sollte, wie häufig ich den Job wechsele und wie gut ich vernetzt in der Branche bin, als darauf, wie ich mein Unternehmen nach vorne bringe und wie sehr ich strategisch stark und innovativ in Denken und Handeln bin. Mehr wie sehr ich mein eigenes Fortkommen in den Fokus nehme als wie ich schlaue und gute Arbeit mache. Dann irritiert mich das schon, um es mal zahm zu formulieren.

Vielleicht ist es ja nicht wirklich so dramatisch, denn trotz allem liegen die Zahlen ja dicht beieinander und ist die Grundgesamtheit - äh - überschaubar. Und immerhin scheint es Konsens zu sein, dass es um Erfolge geht. Aber Erfolge sind rückwärtsgewandt. First Mover sein, ist vorwärts gewandt. Und nicht karriererelevant nach Meinung derer, die eine Karriere zum großen Teil noch vor sich haben. Doof das.

disclosure: (1) Ich würde wohl nach Branchendings irgendwo in der Nähe von Top-Gehalt rangieren und bin in der Hierarchie schon ziemlich weit oben, habe viel Berufserfahrung. Das mag den Blickwinkel verzerren. Macht mich aber nicht optimistischer. (2) Ich war von 1999 bis 2005 bei news aktuell, die die Studie durchgeführt haben, angestellt, kenne da noch viele Leute, mag viele, bin mit einigen sogar befreundet.

23.5.14

Mut zu leben

Damals vor 21 Jahren, als wir, beide noch im Studium, heirateten, fanden das viele mutig. Zumal die, die wussten, dass dieses ein Schritt war, der für uns nur eine Richtung kannte. Wir kommen beide aus einem religiösen Zusammenhang, in dem es so etwas wie Scheidung nicht gibt. In dem so etwas wie eine Ehe ein Leben lang gilt. In dem so etwas sehr endgültig für diese Welt ist. Wo Zutrauen in die Zukunft und ein sich völlig Einlassen nicht nur so daher gesagt ist.

Damals vor 19 Jahren, als wir, beide am Ende der Studiums, am Schritt in die Berufsausbildung, ein Kind wollten und provozierten, fanden das viele mutig. Weil wir zwar irgendwie auf eigenen Füßen standen, aber noch keinen Beruf hatten und nur so ungefähr wussten, was das Leben für uns bereithalten könnte. Andererseits: wer weiß das schon wann. Und wann besser als wir damals.

Das Zutrauen hat uns dann dahin gebracht, ins Leben zu gehen und das Leben zu leben.

Mut zu leben.

Damals vor knapp 18 Jahren, als ich die ersten Schritte aus dem Volontariat in die Redaktion machte und wir fanden, dass Paar mit Kind eher nicht unsere Perspektive sein sollte sondern Familie, fanden das viele mutig. Vor allem die ohne Kinder. Aber wir hatten das Zutrauen. Zumal Primus, wie ein Freund damals sagte, der nie Kinder wollte und nie welche bekam, irgendwie auch eine Werbeveranstaltung für Kinder war, so friedlich und Mut machend auf Kinder. Und dann kam es ein bisschen anders, weil Secundus so anders war. Aber es ging, wir waren jung, wir waren müde, wir hatten ein Leben als Familie vor uns, wir machten uns auf den Weg.

Damals vor 15 Jahren, als wir beide wieder beruflich Fuß fassten, die Kinder durch den Hammer Park schoben und ein halbes Haus am Stadtrand planten, fanden uns viele mutig. Vor allem die, die der Meinung waren, eine Immobilie würde immobil machen und sei für ein ganzes Leben.

Zutrauen hat uns dahin gebracht, diesen Schritt zu gehen. Und der gemeinsame Weg mit unser engsten Freundschaftsfamilie, die mit uns gleichzeitig schon Kind und Familie begonnen hatte. Und nun auch ein Haus baute, wenn auch nicht in unserer Nähe.

Vielleicht war es dieses Zutrauen, das wir in einander hatten. Und das Beispiel, das wir uns gegenseitig gaben. Dass es gehen kann. Dass es nicht absurd ist. Dass wir es nicht einmal als mutig empfanden. Und es uns doch Mut machte.

Mehr Sehnsucht als Mut waren die Schritte zu Tertius und Quarta. Zu neuen Häusern, mal gemietet, mal finanziert. Wir hatten Zutrauen zum Leben gefasst und wussten, dass wir uns auf einander verlassen konnten. Und haben, das wissen wir heute, das war uns damals nicht so bewusst, anderen Mut gemacht. Das waren immer die schönsten Komplimente, die ich bekommen durfte: wenn jemand sagte, unser Leben habe ihr Mut gemacht. Zum eigenen Kind, zur Beziehung, zum Leben.

Neulich sagten wir zu Freunden, deren ältestes Kind in die Pubertät kommt, dass es lohne, sich daran zu gewöhnen, weil es so für mindestens zehn Jahre bleibe. Sie lachten es weg, weil sie sahen, dass wir immer noch leben. Mit drei Jungs in der Pubertät.

Vielleicht ist es mutig, der Sehnsucht und dem eigenen Zutrauen nachzugeben. Aber der Lohn ist ein Leben, das sich nicht so anfühlt, als würde ich etwas verpassen. Und das nicht wartet.

Mir übrigens machen meine Großeltern Mut, die beide dieses Jahr 89 werden und seit mehr als 68 Jahren jede Nacht Hand in Hand einschlafen.

____

Teil der #mutmachparade vom mutmachenden Johannes Korten, den ich so sehr schätze für alles, was er macht und schreibt und erzählt.

13.2.14

Ihr Medienbranchen-Jammerlappen

@luebue gequirlte Klischeekakke

— Tapio Liller (@tapioliller) February 11, 2014

die ich Montag in der HuffPost lesen musste. Darüber, wie die Generation Y den Arbeitsmarkt revolutionieren wird.Eigentlich wollte ich direkt nach dem zweiten Absatz aufhören zu lesen, in dem dieser bemerkenswerte und historisch ungebildete Satz steht:

Und haben sich so den Spitznamen "Generation Y" eingefangen - weil sich Y im Englischen wie das Fragewort "Why" spricht.Nein, lieber Tobias Fülbeck, sie heißt so, weil sie die Generation nach der Generation X ist und weil das Y nach dem X kommt. Aber wahrscheinlich hast du Douglas Couplands Bücher nie gelesen (darum hier der Link auf den Wikipediaartikel über diesen Autor) und nie die Kohlzeiten und die Reaganomics erlebt.

Und auch sonst ist mir nicht ganz klar, wo der Kollege lebt und arbeitet. Und ob er schon jemals in einem Unternehmen war. Oder Leute aus - sagen wir mal - Versicherungen oder Sanitärfachbetrieben kennt. Oder ist es mit diesem "die Generation Y wird alles revolutionieren" Gesülze vielleicht so wie damals mit der "Generation Praktikum", die es außerhalb der Gruppe von Menschen, die was mit Medien machen wollten, nicht gab? Die also zwar von Medienschaffenden nicht erfunden wurde, aber aus ihrer individuellen Erfahrung unzulässig für die auch auf andere zutreffende Realität gehalten wurde?

Jedenfalls wird dann ein Popanz aufgebaut, den es schon lange nicht mehr gibt. Um ihn mithilfe der Generation Y dann scheinbar umzubringen, obwohl er schon lange tot ist. Lustiger rhetorischer Trick. Aber irgendwie auch billig.

Die Bewerbungsgespräche der Zukunft werden anders verlaufen. Arrogante Bemerkungen wie „Warum sollten wir bitte ausgerechnet Sie in unserem Unternehmen einstellen?“ können nach hinten losgehen.Ach nee. Wer stellt denn solche Fragen? Dass sich hier was geändert hat, hat ja nun wirklich nicht mit dieser neuen Generation zu tun - sondern eher damit, dass schon die 68er und die Generation X dies nicht mehr ertrugen. Und beide heute die Vorgesetzten stellen.

Ähnlich ist der Bullshit, den Fülbeck über den angeblichen Bullshit von der Work-Life-Balance schreibt.

Die Mitarbeiter werden sich ihren eigenen Stundenplan machen. Sie haben kein schlechtes Gewissen, wenn sie auf der Arbeit mit ihren Eltern telefonieren oder wenn sie mittags zwei Stunden joggen gehen. Die Arbeit wird nachgeholt. Und sie bestimmen wann.Ja, Hammer aber auch. So ist das in Bürojobs im Umfeld von kreativen Branchen und im Vertrieb schon immer oder zumindest schon lange. Und meine Freundinnen, die bei Versicherungen arbeiten oder Handwerkerinnen sind, lachen über diese Idee. Ob Fülbeck weiß, an wie vielen Arbeitsplätzen in Deutschland es weder einen Internetanschluss gibt noch ein Telefon? In vielen Bereichen hochgradig arbeitsteilig gearbeitet wird oder die Kundinnen den Takt bestimmen und nicht die Chefin? Hat Fülbeck jemals irgendwas gesehen außerhalb Schule, Uni und was mit Medien?

Und dann die - wie nannte es Tapio oben so schön - Klischeekakke.

Nicht geschimpft ist schon gelobt – mit diesem Motto werden Führungskräfte in der Zukunft scheitern.Glaubst du ernsthaft, die Tatsache, dass dieses Motto seit rund zehn Jahren Führungskräfte en gros scheitern lässt, liegt an euch Jungen? Echt? Naja, du glaubst ja auch, wir haben euch "Y" genannt, weil es so schön nach "Warum" klingt. Hihi.

Was mich am meisten

Und irgendwie habe ich darum auch keine Lust mehr, mich mit den weiteren vielen Allgemeinplätzen zu beschäftigen, die der Autor dann noch hinterherschiebt. Die Hälfte ist bereits Realität, die andere Hälfte wird auf den größten Teil der Menschen nie zutreffen, weil sie nicht in dieser was mit Medien Blase gefangen sind.

Nur zwei Dinge noch.

1. Wer glaubt, Alumni-Dingens seien was Neues. Oder glaubt, entspannte Trennungen in der Arbeitswelt und Selbstbewusstsein von guten Leuten sei etwas, das überraschend wäre. Ist. Etwas. Dumm.

2. Es ist das Privileg der Pubertät, alles selbst zu entdecken, was andere vorher auch schon entdeckt haben, und es für neu und bahnbrechend zu halten. Es ist sogar wichtig, dieses in der Pubertät zu tun. Wenn jemand dann erwachsen wird, reflektiert sie dieses Erleben und Entdecken mithilfe dessen, was gut dokumentiert vorher war. Ordnet sich ein in die Geschichte, findet den gegenwärtigen Ort. Was nichts mit Ruhe und Zufriedenheit zu tun hat sondern nur damit, die Krümmung der Lernkurve zu steigern. Das ist ja auch der vielleicht wichtigste Aspekt des "Erwachsenwerdens". Niemand zwingt irgendwen erwachsen zu werden, siehe Neo. Aber dann beschwert euch nicht, wenn euch auch niemand so behandelt, als wäret ihr erwachsen.

31.1.14

Geht alles doch

Dass sich Kinder und Karriere nicht vereinbaren lassen, ist eine Lüge. EINE ERWIDERUNG AUF MARC BROST UND HEINRICH WEFINGDer einzige Vorteil des Artikels ist, dass er zum Nachdenken anregte, nachdem ich mich wieder abgeregt hatte. Warum eigentlich immer in der "Zeit", die ich doch so sehr schätze? Schätze, weil sie Themen mit etwas mehr Ruhe angeht und einen eigenen Ton anschlägt. Und dann kommen die Heulsusen der nächsten Generation dauernd zu Wort mit ihrem Schmerzenesmännergesülze. Oder die Heulsusen meiner Generation. Wie gerade. Marc Brost und Heinrich Wefing. Namen, die ich oft höre, denn ich habe ein Abo des Audiomagazins der "Zeit", das ich auf dem Weg ins Büro höre. Und hier sind sie nun und schwadronieren darüber, dass es eine Lüge sei, dass sich Kinder und Karriere für Männer vereinbaren ließen.

Ganz ehrlich? Auch ich bin oft erschöpft. Und ich sitze immer wieder da und bin darüber verzweifelt, dass ich meinen eigenen Ansprüchen in beiden Hauptrollen meines Lebens nicht gerecht werde und zwischen ihnen zu zerreißen drohe: Dem Beruf, der mir unglaublich viel Spaß macht und mir unglaublich viel Befriedigung verschafft. Und der Familie, die ich liebe und die mir so unendlich wichtig ist.

Und trotzdem würde ich nie auf die Idee kommen, so einen Bullshit von mir zu geben, wie diese beiden Generationsgenossen. Denn ihre Behauptung, es sei eine Lüge, dass sich Familie und Karriere verbinden ließen, ist ein weinerlicher Selbstbetrug. Ich glaube, ich ahne, wie sie darauf kommen. Weil ich selbst immer wieder diese Anwandlungen habe. Bei denen - und das ist vielleicht mein großes Glück - meine Liebste mir den Kopf wieder zurechtzurücken pflegt. Oder manchmal auch meine Mitarbeiterinnen.

Damals, mit fast Mitte Zwanzig, als wir frisch verheiratet waren, haben sich in unserem Freundeskreis und unserem universitären Umfeld reihenweise Paare getrennt. Weil es nicht mehr prickelte. Weil sie die Vertrautheit und - ja, auch - Langeweile nicht ertrugen, die sich daraus ergab, dass sie sich so gut kannten und aufeinander einstellten.

Vielleicht habe ich das Glück oder hatten wir das richtige Gespür und Ahnen, die andere Reihenfolge zu wählen als viele andere meiner Generation. So dass ich knapp Mitte Vierzig bin, jetzt, wo Primus Achtzehn wird, Abitur macht und, wenn alles klappt, als Au Pair ins Ausland gehen wird. So dass bei uns der Beginn der Berufstätigkeit mit dem Beginn der Familienphase zusammen fiel. Obwohl wir dann ja noch drei Kinder nachlegten innerhalb von insgesamt rund zehn Jahren, also nun bei Quarta auch keine so richtig jungen Eltern mehr sind.

Vielleicht haben wir auch nur eine andere Haltung zu Erziehung, Leben und Selbstverwirklichung, dieser Geißel und Selbstgeißelungsmethode meiner Generation. Als Primus vier Jahre alt war, ist er allein durchs halbe Dorf (also den Stadtteil, da oben am Nordostrand von Hamburg) gegangen, wenn er zum Fußball wollte. Vom ersten Tag an gingen alle unsere Kinder alleine zur Schule, die beiden großen mehr als 25 Minuten zu Fuß. Dieses Helikopterelterndingens kenne ich nur aus der Zeitung. Vor allem aus der Zeitung, bei der die beiden Jungs arbeiten, die da so rumjammern. Kann aber auch Zufall sein, weil das ja die einzige Zeitung ist, die ich wirklich lese.

Jetzt gerade ist Freitagabend, nach 23 Uhr. Während ich dieses schreibe, läuft "Inni" von Sigur Ros auf dem Fernseher. Meine Liebste ist mit ihren Freundinnen unterwegs. Die beiden kleineren Kinder liegen im Bett, die beiden großen kommen gerade nach Hause und machen sich etwas zu essen. Und ich hardere nicht mit meinem Schicksal, denn so ist es von mir selbst gewählt. Aber vielleicht ist es auch einfach so, dass mir das, was Rachel Macy Stafford diese Woche in diesem wunderbaren Artikel in der Huffington Post schrieb, nicht so fremd ist. Sollten Brost und Wefing mal lesen. Und dass ich fast fünfzehn Jahre keine Bücher las und nicht im Konzert oder in der Oper war, ist eben so. Ich konnte es nach anfänglicher Wehmut ganz gut verschmerzen, denn ich habe es vorher ausführlich gemacht. Und beginne es jetzt wieder.

Es ist nicht immer leicht, beide Rollen wirklich und gut auszufüllen und dabei nicht den Orden der Unbegabten zu bekommen, als den Reinhard Sprenger einmal Stress bezeichnet hat. Aber das, was ich mit meinem krummen Berufsweg hingelegt habe, kann man schon durchaus als Karriere bezeichnen. Ebenso das, was meine Liebste gemacht hat. Beide haben wir es nicht so geplant. Beide haben wir Unterbrechungen der Karriere gehabt. Beide haben wir immer wieder nachjustiert. Und uns einige Jahre entschlossen, ein Au Pair aufzunehmen, damit Karriere und Kinder besser zugleich gehen.

Und dennoch sind wir hin und wieder am Ende. Worauf wir achten, ist, dass die andere ruhig wird und den Überblick behält, wenn der eine seinen monatlichen Depritripp hat. Vielleicht wäre ich auch so verzweifelt wie die beiden Jungs von der "Zeit", wenn ich nicht immer wieder so glücklich wäre. Und wenn es vor allem nicht - trotz aller auch immer wieder unbefriedigenden Situationen - auch meine Liebste wäre.

Und wenn wir den Eindruck haben, dass wir reden müssen, dass wir Zeit zu zweit brauchen, dann gehen wir in die Sauna. Zweimal in der Woche. Und reiten gemeinsam aus. Mindestens einmal in der Woche. Zeit, die wir uns nehmen, die uns die Kinder schenken. Die für sie selbstverständlich ist. In der wir beide jeweils beide Hände brauchen und das mobile Internetzugangsgerät in der Hosentasche (beim Reiten) oder draußen (beim Saunen) bleiben muss.

Vielleicht ist es auch einfach so, dass wir nicht hadern, dass wir Taxi sind und in Sporthallen stehen oder am Reitplatz. Dass wir nicht den Eindruck haben, unser Leben zu verpassen oder uns nicht selbst zu verwirklichen. Vielleicht, weil wir beide Berufe haben, die wir mögen und die Verwirklichung sind, was, ich weiß, ein Privileg ist. Und dass wir beide schon jeweils und mehr als einmal etwas genau daran geändert haben in den letzten zwanzig Jahren, wenn das so nicht mehr war.

Und dann ist es auch kein Problem, wenn ich am Abend noch einmal arbeite oder am Wochenende. Weil ich es absprechen kann. Weil es nicht jede Woche vorkommt. Weil ich auch mal durchatme. Weil ich vom Leben nicht nur Rosinen erwarte oder dass es unentwegt prickelt.

Kinder und Karriere sind vereinbar. Für Väter und Mütter. Wenn sie es wollen und bereit sind, glücklich zu sein. Im Gegenteil: Gerade wenn wir Karriere machen, wird es ja einfacher. Ohne Karriere hätte die Wohn- und Einkommenssituation nie zugelassen, dass wir ein Au Pair haben. Oder Pferde.

Und heute reiten alle vier Kinder.

9.9.13

Autorität und Vertrauen

Manchmal geht es dann trotzdem, dass ich einfach nur darauf hinweise, dass "oben unten sticht". Denn manchmal ist es eben so. Dann sticht oben unten. Sozusagen autoritär. Was aber nicht das gleiche ist wie Autorität. Im Gegenteil: wer zu oft autoritär ist, wird Autorität verlieren, mindestens mittelfristig. Und damit sind wir beim Thema Reiten.

Denn bei kaum etwas ist Autorität ohne autoritäres Verhalten so wichtig wie beim Reiten. Und kaum etwas hilft uns so, dies einzuüben. Weshalb ich ja auch immer wieder (und auch immer wieder ungefragt) denen empfehle, reiten zu lernen, die Menschen führen wollen.

Dabei kommt es nicht darauf an, eine gute Reiterin zu werden. Ich selbst bin auch in den vielen Jahren, die ich inzwischen reite, kein guter Reiter geworden. Sondern ein ok-er Reiter, der nicht mehr runterfällt, auch wenn das Pferd mal durchgeht oder wegspringt, der meistens schafft, dass das Pferd ihm vertraut und erkennt, wo er es hinhaben will.

Darauf kommt es ja auch bei Führung an: Dass ich nicht aus der Bahn falle, wenn mal was daneben geht. Und dass ich meinem Teams, meinen Leuten die Sicherheit gebe, dass sie wissen, was ich von ihnen erwarte. Und dass sie mir vertrauen.

Interessanterweise gelingt es mir, wenn ich das Vertrauen meines Pferdes habe, auch hin und wieder autoritär etwas durchzusetzen, es zu zwingen, etwas zu tun, was es so gar nicht will. Aber das Vertrauen, das es in mich hat, ist dabei eine conditio sine qua non. Und wird leicht erschüttert. Es passiert also das, was wir in der Krisenkommunikation "Vertrauen kapitalisieren" nennen:

Das aufgebaute Vertrauen in die Waagschale werfend, zwinge ich dem mächtigen, übermächtigen Wesen meinen Willen auf. Aber nur, wenn ich es hinterher lobe, streichele, schmuse, ihm Sicherheit gebe, es sich bei mir anlehnen lasse, gewinne ich das Vertrauen meines Pferdes zurück.

Was Reiterinnen und Reiter wissen, ist, dass sie eigentlich keine Chance hätten. Jetzt mal ganz realistisch betrachtet. Und darum gehen wir mit so viel Ernsthaftigkeit, Respekt und Liebe mit unseren Tieren um, behandeln sie als Partner. Und bieten ihnen etwas an, das sie selbst nicht

haben: Selbstsicherheit und einen Plan, wo es hingehen soll. Von selbst, das wissen wir, würden sie nur fressen und weglaufen. Jetzt mal etwas holzschnittartig.

haben: Selbstsicherheit und einen Plan, wo es hingehen soll. Von selbst, das wissen wir, würden sie nur fressen und weglaufen. Jetzt mal etwas holzschnittartig.Mein Pferd aber läuft auf mich zu, wenn ich auf die Weide komme. Es legt seinen Kopf in meine Hand und lässt sich das Halfter anlegen. Weil es mir vertraut und sich mir anvertraut. Und weil es auch dann, wenn ich Zwang ausübe, am Ende nicht reingefallen ist. Das Gespenst hinter dem Busch, das es vermutet hatte, war doch nicht da, als es schließlich daran vorbei ging.

Starke Führung setzt auf Autorität und Vertrauen.